|

İstiklâl-Straße / Derwisch-Museum |

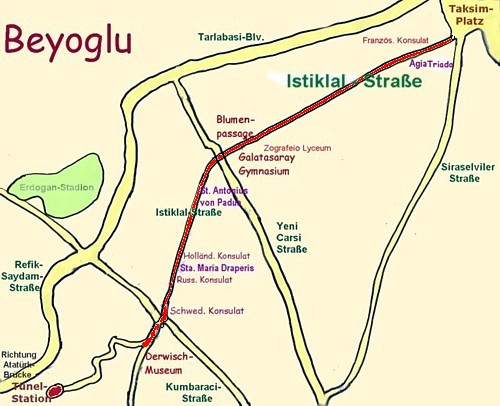

Heute hat sich der Himmel mit einer grauen Dunstglocke bedeckt, was die Temperaturen bei angenehmen 20 Grad belässt. Eigentlich haben wir nichts Besonderes vor, zu anstrengend war der gestrige Einkaufsmarathon. Und so beschließen wir, einfach ein wenig in unserem Stadtteil Beyoğlu und durch die Fußgängerzone zu bummeln, die İstiklâl-Straße, die sich über mehr als zwei Kilometer vom Taksim-Platz in Richtung Goldenes Horn zieht, und an der Station der unterirdischen Tünel-Bahn endet.

Die alte genuesische Siedlung Beyoğlu (aus dem 13. Jahrhundert – damals hieß sie Pera), durch die sich die İstiklâl zieht, liegt auf einem Hügel gegenüber der Altstadt. Hier tummelten sich immer schon Avantgardisten, Künstler, Paris-Liebhaber (viele Namen erinnern an Frankreich), Musiker, Vor- und Querdenker, Gelehrte, auch in osmanischer Zeit. Heute ist das nur noch bedingt gegeben. Hinzugefügt wurde das Moment des Tourismus in der restaurierten Fußgängerzone, in der bis 1955 hauptsächliche türkische, armenische und griechische Händler ihre Geschäfte und Wohnungen hatten. In jenem Schicksalsjahr kam es zu einem vorbereiteten und gelenkten Pogrom gegen Armenier und Griechen (auch in anderen türkischen Städten), in dem ein Mob in den Straßen die Geschäfte zerstörte und plünderte. In der Folge jener denkwürdigen Aktion verließen die meisten Griechen die Stadt, sodass heute von ehemals über hunderttausend kaum noch griechisch-stämmige Einwohner leben, weniger als zweitausend gegenüber fünfzehn Millionen Einwohnern insgesamt.

Die İstiklâl verkam in der Folge zum Rotlichtmilieu, heruntergekommen, ein gefährliches Pflaster. Erst viel später, Ende der 1980er Jahre, kam man auf die Idee, das Viertel aufzuwerten. Die wunderschönen Jugendstilfassaden der alten Hans (Zünftehäuser), verschiedene christliche Kirchen, eine Eliteschule, Konsulate (auch das weiterhin dort bestehende griechische), die Inschriften an den Gebäuden, die Auskunft über den jeweiligen Architekten geben, sie alle erinnern an die Vergangenheit. Jedes Gebäude erzählt seine eigene Geschichte, wie wir es bei unserem erstmaligen Besuch zwei Jahre zuvor bei unserem Ausflug nach Beyoğlu erfahren haben.

Das heutige Flair der Häuserschlucht ist geprägt von Straßenmusikanten, von jungen Leuten auf dem Weg zu irgendeinem Club, aus dem es ohrenbetäubend laut herausschallt, von Geschäften verschiedenster Art und Einkaufszentren, von Maronenverkäufern mit ihren kleinen, mobilen Wägelchen, aus denen es verführerisch duftet, von der laut klingelnden und ratternden nostalgischen Schienenbahn, die immer wieder von der Tünel-Station hinauf zum Taksim-Platz und zurück rattert, von bettelnden Kindern, von einheimischen Familien und von Touristen wie uns, die einfach nur den schönen Frühlingstag genießen.

Bevor wir in die İstiklâl einbiegen, schauen wir auf dem Taksim-Platz den allgegenwärtigen Taubenfütterern ein wenig zu, aber nur solange, bis sie Geld dafür verlangen. Weiter wenden wir uns dem in der Mitte des weit ausladenden Platzes aufgestellten Denkmal der Republik aus dem Jahr 1928 zu und finden es mit Blumenkränzen geschmückt, Vorboten des bevorstehenden Ersten-Mai-Feiertages.

So kann es auch verstanden werden, dass die Proteste um den benachbarten Gezi-Park ausgerechnet an dieser Stelle ihren zentralen Versammlungsort hatten, im Glauben an die Republik und an ihren Vater Kemal Atatürk, der als einer der wichtigsten Staatsgründer in diesem Denkmal figürlich dargestellt wird. Aufgrund des Symbolgehaltes ist es deshalb auch nicht verwunderlich, dass man versucht, jegliche Proteste auf dem Taksim-Platz zu unterbinden.

Die Polizeipräsenz hat im Laufe der letzten Tage erheblich zugenommen, sowohl auf dem Taksim-Platz als auch in den Seitenstraßen der İstiklâl, wo noch zusätzlich Wasserwerfer postiert wurden. Doch die Stimmung eine Woche vor dem Feiertag ist friedlich. Wie wir nach unserer Rückkehr den Fernsehberichten entnehmen, soll es dabei nicht bleiben, ganz im Gegenteil. Doch an diesem Tag ist davon nichts zu spüren.

Kurz vor der Einmündung in die İstiklâl passieren wir rechterhand einen großen Blumenstand mit den bunten Kränzen, die so manches Touristinnenhaupt während ihres Aufenthaltes in Istanbul zieren werden.

Türkische Fahnen wehen allüberall von den benachbarten Gebäuden.

Umgeben von all dem glitzernden Tand der Geschäfte und den vielen Menschen, die die Straße durchqueren, überholt uns plötzlich ein Mann, gefolgt von einem Schaf. Wir trauen unseren Augen kaum! Ein Schaf passt in die İstiklâl in etwa genau so wie ein Delfin in den Himalaya. Doch gleich finden sich Kinder, die das Schaf begeistert streicheln: „Wie süüüüß!“, während Fotos von den Sprösslingen geschossen werden. Bereitwillig nimmt der Schafsführer sich Zeit und lässt die Kinder gewähren, während das Schaf immer wieder aus der Tüte in seiner Hand nascht und dieser Tüte dann auch bereitwillig folgt. Ich hoffe, nicht zum Schlachter? Aber wo will man sonst mit einem Schaf auf der İstiklâl hin?

Als wir die berühmte Blumenpassage erreichen, nutzen wir das Tageslicht, uns im Inneren ein wenig umzusehen, wo wir sonst doch abends nur zum Essen hierherkommen. Angenehm leer und vergleichsweise ruhig ist sie zu dieser Tageszeit.

Wir bewundern die Fenster der Gebäude mit ihren gewundenen Blumenmustern und die restaurierten Jugendstilfassaden, durchqueren die Passage und geraten an ihrem anderen Ende in eine Seitenstraße, in der Fisch feilgeboten wird. Schade, dass wir hier nicht selbst kochen können!

Wieder zurück auf der İstiklâl verzaubert uns ein Trio, das gleich nach Beginn der musikalischen Darbietung einen großen Besucherkreis anzieht, der so wie wir lange verweilt. Zu den Klängen einer Gitarre, einer Santuri und einer Djembe-Trommel ertönt der kraftvolle Gesang einer jungen Frau auf Hebräisch, wie wir später erfahren. Das Trio ist international besetzt und nennt sich Light in Babylon: Der Gitarrist, Julien Demarque, kommt aus Frankreich, der Santur-Spieler, Mete Çiftçi aus der Türkei.

Die Sängerin, Michal Elia Kamal, verzaubert nicht nur uns augenblicklich mit der von der Gruppe selbst komponierten und getexteten Musik und der eindringlichen Art des Vortrags.

Sie spielen nicht nur auf der Straße, sondern werden auch immer wieder zu Aufführungen eingeladen. Sogar eine Dokumentation im türkischen TV hat es schon gegeben. Auch in Deutschland sind sie bereits aufgetreten. Bei Youtube gibt es mittlerweile zahlreiche Videos von begeisterten Zuhörern, wie dieses hier: Hinach Yafa

Als sie eine kurze Pause einlegen, fragen wir Michal, woher sie denn käme. Eine gute Frage, sagt sie lächelnd, sie sei in Israel geboren und aufgewachsen, ihre Familie stamme jedoch aus dem Iran. Und nun lebe sie seit zwei Jahren in Istanbul. Es sei also gar nicht so leicht, unsere Frage zu beantworten.

Wir erstehen eine CD Life sometimes doesn’t give you space für ein paar Lira und erfreuen uns auch zu Hause immer wieder an dieser einzigartigen, ehrlichen und berührenden Musik.

In diesem Artikel Singen für einen kühnen Traum eröffnet sich, worum es Michal eigentlich geht und was sie in zahlreichen Interviews auch immer wieder betont.

Der Text von Kipur (Im Morgengrauen) wurde nicht von Michal geschrieben, sondern stammt aus der Feder von Solomon Ibn Gabirol, eines Philosophen, der im 11. Jahrhundert in Spanien lebte. Auf der Homepage der Gruppe kann man diesen so wie auch alle anderen Texte nachlesen.

Wir wünschen der Band, insbesondere Michal, von ganzem Herzen, dass ihr Traum wahr wird und sie eines Tages in Teheran wird auftreten können.

Während die Musiker ein weiteres Stück anstimmen, nähert sich eine kleine Gruppe von Kindern. Einer der Jungen ist lautstark am Schimpfen und spuckt durch seinen abgebrochenen Schneidezahn immer wieder aus. Offensichtlich verflucht er die Musikgruppe, auf die er wirklich fuchsteufelswild ist. Sein Kumpel legt den Arm um ihn, um den Jungen wegzuzerren, doch dieser durchquert den Kreis, den die Zuhörer gebildet haben und tritt dem Gitarristen heftig ins Kreuz, bevor er blitzschnell verschwindet. Ein lautes Raunen geht durch die Zuschauermenge, nicht wenige rufen dem Jungen etwas hinterher. Doch die Musikgruppe kennt diese Kinder wohl und spielt weiter, dem empfindsamen Gitarristen stehen dabei die Tränen in den Augen.

Nach einer Weile kehrt die Jungengang zurück, doch dieses Mal passt der Kumpel auf und hält den Jungen, dessen Wut verraucht zu sein scheint, ganz fest und verschwindet mit ihm schließlich in einer Seitenstraße. Das ist Istanbul. Es bedeutet Vielfalt, Kreativität, Schönheit, Exotik, aber auch Armut, in der Härte des Überlebenskampfes verrohte Straßenkinder und eine tiefe Traurigkeit, all das auf engstem Raum, Hand in Hand.

Nachdem wir den Zwischenfall ein wenig „verdaut“ haben, schlendern wir schließlich weiter, und sind doch immer noch völlig im Bann dieses Vorfalls, aber auch der ergreifenden Musik, als wir eine andere, fünfköpfige Band erreichen, die ein absolutes Kontrastprogramm zum gerade Gehörten darbietet. Alleine der Name The Sailing Tomatoes kann nicht wirklich ernst gemeint sein. Bluesbrothermäßig, mit coolen Sonnenbrillen, ist man gerade dabei, sich warm zu spielen. Der Sound ist easy.

Ein älterer Mann steht neben uns und klärt uns darüber auf, dass sie aus Griechenland kommen. Am Vorabend seien sie aufgetreten, und von daher erklären sich auch die Sonnenbrillen vor den müden Augen.

Woher wir denn kämen, fragt er, und ist offensichtlich sehr erfreut, sich ein wenig auf Griechisch austauschen zu können. Und wir freuen uns, mit einem der wenigen griechischen Konstantinopolitaner sprechen zu können, der in der Stadt geboren und aufgewachsen ist, und dessen Familie schon seit ewigen Zeiten hier lebt. Wir bleiben eine Weile, lauschen den Bouzouki-Klängen im Dreivierteltakt und plaudern ein wenig, bevor wir weitergehen und bald das untere Ende der İstiklâl erreichen.

Linkerhand lädt eine offene Tür zum Eintritt ein. Es handelt sich um das Mevlana-Museum, einem zentralen Ort der Istanbuler Derwische in der Stadt, der uns am gestrigen Tag zur Besichtigung empfohlen worden war. Der Name geht zurück auf Mevlana Rumi, der als islamischer Dichter und Mystiker im 13. Jahrhundert insbesondere in der Stadt Konya wirkte.

Das erst seit wenigen Jahren bestehende Museum ist dienstags bis sonntags geöffnet. Im Tickethäuschen bezahlen wir ein paar Lira für den Eintritt und passieren dann linkerhand ein Mausoleum, in dem die Grabstätten von Derwischen besichtigt werden können, wie man an den Filzhüten erkennen kann, die am Kopfende angebracht sind.

Das mehrgeschossige, historische Holzgebäude nebenan wirkt trotz seiner Schlichtheit sehr imposant. Im Erdgeschoss befindet sich ein größerer Raum, in dem sonntags nachmittags Sema-Zeremonien stattfinden, was in unserer Kultur mit einem „Tanz“ der Derwische gleichgesetzt wird.

Eigentlich handelt es sich um ein religiöses Zeremoniell, doch diese Art der Religionsausübung der Sufis ist in der Türkei schon seit vielen Jahrzehnten verboten und darf öffentlich nur zu folkloristischen Zwecken durchgeführt werden. Wie viel lieber würde ich mir in diesem würdigeren Rahmen als einem der zahlreichen Restaurants der Altstadt eine solche Zeremonie nochmals anschauen. Mich selbst hat die Leichtigkeit der Bewegungen bei unserem ersten Besuch einer Zeremonie erstaunt, sodass man mit fortschreitender Dauer immer mehr das Gefühl bekam, als ob die sich zu den Klängen der Ney drehenden Derwische nicht mehr den Boden berührten. Insgesamt hatte der meditative Charakter des „Tanzes“ eine sehr beruhigende Wirkung, was mich damals sehr faszinierte. Kein Dogma, keine Worte, nur Musik und Bewegung.

Im Museum ausgestellt sind unter anderem viele verschiedene Musikinstrumente, die bei den Zeremonien der Derwische eine große Rolle spielen.

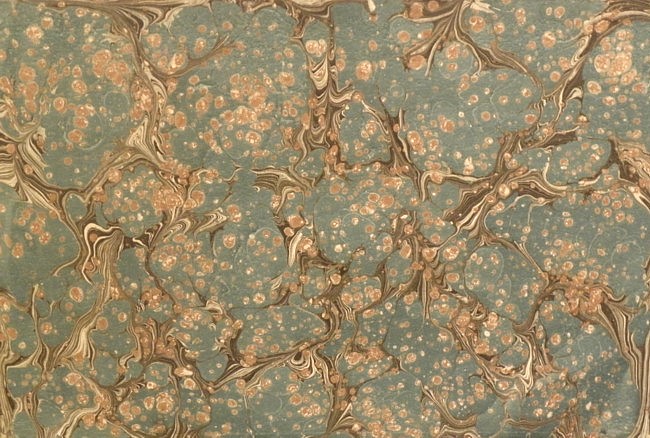

Im oberen Stockwerk gibt es eine Ausstellung marmorierter Bilder und die zur Herstellung benötigten Utensilien eines verstorbenen Meisters seines Fachs, Mustafa Düzgünman.

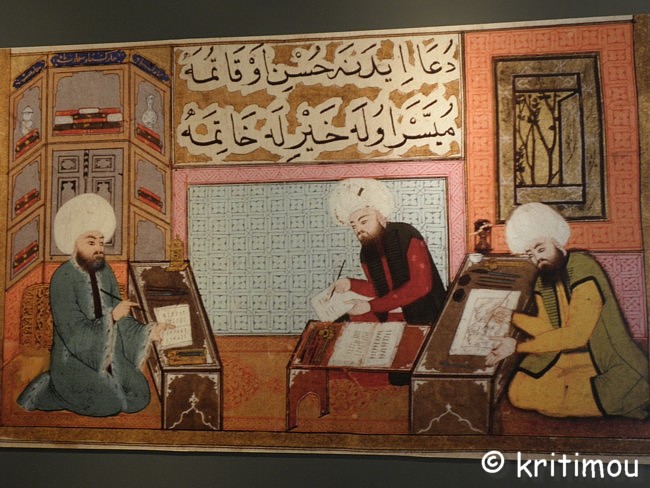

Ebenso wird die Kunst der Schönschrift erklärt, einige Kalligrafien sind auch ausgestellt.

Die Schönsten und Vielfältigsten haben wir freilich im Museum für türkische und islamische Kunst in Istanbul (im Hippodrom, gegenüber der Blauen Moschee) gesehen.

Im Mevlana-Museum kann man sich auf Sitzgelegenheiten ausruhen und die Exponate auf sich wirken lassen. Größere Ruhezonen gibt es im Erdgeschoss, wo man auf gepolsterten Bänken den sphärischen Klängen einer Ney-Flöte lauschen und ein wenig innere Einkehr halten kann, ein Ort der Ruhe, wunderbar nach der Hektik der İstiklâl.

Daneben befindet sich eine Videoinstallation, die aufgrund ihrer Anordnung eine dreidimensionale Wirkung in Form eines Hologramms erzielt und einen Derwisch in seinen Drehbewegungen zeigt.

Der Ausgang führt auf die Rückseite des Gebäudes, wo man auf Holzbänken, unter hohen Bäumen, verweilen und das restaurierte Gebäude auf sich wirken lassen kann.

Diese Oase der Ruhe ist wirklich sehr wohltuend, sodass wir für unsere nächste Etappe frisch und ausgeruht aufbrechen können.

Unsere bisherige Unternehmung hat uns heute ja schon sehr viel mit Musik in Berührung gebracht, was nun ergänzt wird durch die Instrumentengeschäfte mit ihrem vielfältigen Angebot, die sich auf dem Weg hinab nach Karaköy (Galata), entlang der steilen Gasse, befinden.

Auch andere wichtige Gegenstände des Alltags findet man hier.

Menschen gehen ihrem Handwerk nach, wie dieser Scherenschleifer.

Auch die Ayranproduktion läuft auf Hochtouren, Ayran, jenes leicht salzig-schmeckende Joghurtgetränk, das bei heißen Temperaturen so herrlich erfrischt.

Siebzig Meter hoch ragt der Galataturm empor, Zeuge genuesischer Vergangenheit, auf halber Strecke, bergab zum Goldenen Horn. Auch heute genießen viele Touristen von der Plattform unterhalb der Spitze die Sicht über weite Teile Istanbuls. Dieses Erlebnis haben wir uns beim letzten Besuch schon zuteil werden lassen.

Vor unseren Augen breitet sich jenseits des Goldenen Horns nun die Altstadt aus, mit der Agia Sofia, den Minaretten der Blauen Moschee und dem Topkapı-Palast und der wuchtigen Yeni Camii im Vordergrund.

Dort zieht es uns jetzt hin, in das Zentrum des ehemaligen Byzanz. Dazu überqueren wir die Galatabrücke über das Goldene Horn, wo die nimmermüden Angler ihr Glück versuchen. Ihre bunten Angeln biegen sich über das Brückengeländer. Manche angeln nur mit dem Allernotwendigsten, andere haben ein großes Sortiment an Ködern dabei. Nicht wenige Sardinen zappeln bereits in den Wassereimern. An manchen Stellen wird der frische, bereits zubereitete Fang direkt zum Verzehr angeboten.

Auf der Brücke verweilen wir und betrachten die unzähligen Schiffe jeglicher Größe, die das Wasser des Bosporus in verschiedene Richtungen durchpflügen, eine immerwährende Bewegung.

Sogar ein Müllschlucker ist dabei.

Jenseits der Brücke werfen wir einen Blick zurück auf den Anleger von Karaköy, im Hintergrund, von wo aus die Fähren hinüber zum asiatischen Teil Istanbuls, nach Üsküdar, starten.

Diesseits der Brücke, in Richtung Altstadt, geht um diese Zeit fast nichts mehr. Unglaubliche Menschenmassen sind unterwegs, schieben sich durch Unterführungen, quetschen sich über die superschmalen Bürgersteige, während die knüppelvollen Straßenbahnen in beiden Richtungen im Sekundentakt zentimeterdicht an den Bürgersteigen vorbeifahren. Das Treiben auf der İstiklâl ist nichts gegen diesen Menschenauflauf.

Kurzerhand entschließen wir uns zu einem Spaziergang durch den Gülhane-Park beim Topkapı-Palast, ganz in der Nähe.