|

In Madaba

|

Den ersten Tag in Jordanien beginnen wir bei einem Kaffee auf dem Balkon des Frühstücksraumes, der zu einer Hauptstraße hin gelegen ist. Kleinere Busse entlassen Einheimische schräg gegenüber und nehmen andere wieder auf. Männer bestimmen das Straßenbild, die gemäßigten Schrittes ihrem Ziel entgegenstreben. Niemand scheint in Eile zu sein. Im Teeausschank gegenüber halten Passanten auf einen Schwatz und eine kleine Erfrischung. Ein paar Meter weiter links wird gewerkelt, man hämmert ein großes Plakat auf ein Gerüst, das Konterfei des Königs.

Die Menschen sind zum Teil anders gekleidet als in Europa. Viele Männer tragen den traditionellen, knöchellangen, meist weißen Kaftan (Thaub). Manche Männer haben keine Kopfbedeckung, andere einen Turban, aus einem rot- oder schwarz-weißen Tuch (Kufiya) (bei uns noch unter dem Namen "Palästinensertuch" bekannt). Es wird mit einem Ring auf dem Kopf festgehalten, die Enden des Tuchs drumherum geschlungen. Manchmal hängen sie auch einfach lose nach unten. Einige Männer tragen auch einfach Jeans und T-Shirt oder Hose und Hemd.

Die wenige Frauen, die zu dieser Stunde unterwegs sind, haben zumeist lange, schmale Mäntel an und die Haare mit einem Tuch bedeckt. Einige haben ihr Gesicht noch zusätzlich durch ein weiteres Tuch verhüllt, sodass nur die Schlitze für die Augen bleiben.

Eine Touristengruppe nähert sich von links, laut debattierend. Niemand nimmt Notiz.

Quer über die Fahrbahn sind unzählige Spruchbänder in arabischer Schrift gespannt. Ob das in jordanischen Städten Sitte ist? Was mag auf den Transparenten zu lesen sein?

In der Lobby unseres Hotels sind Infobroschüren über Madaba und Umgebung zum Mitnehmen ausgestellt. Unser Hotelwirt überreicht uns noch zusätzlich eine einfache Karte vom Stadtzentrum, die den Weg zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten (und vor allem wieder zurück zum Hotel!) erklärt. Ein toller Service!

Überhaupt ist das Mosaic-City-Hotel sehr professionell geführt: Angefangen vom freundlichen Umgang mit den Gästen über die Ausstattung und Sauberkeit aller Räume bis hin zu einem umfassenden Service für jedwede Wünsche, die das touristische Herz hegt. Alles funktioniert bestens. Frühstück gibt es von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr. Morgen früh werden wir dabei sein!

Es waren nicht nur praktische Gründe, die gegen Amman und für Madaba als ersten Aufenthaltsort gesprochen haben. Als Ausgangspunkt für Besichtigungen in der Umgebung liegt die Stadt ideal. Doch auch sie selbst hat einiges zu bieten. Sie war und ist ein Zentrum für Mosaikkunst!

Wir folgen dem Hinweis in einer der Broschüren: "The best way to discover the beauty and artistry of the Madaba mosaics is on foot." Wohlan denn!

Sehr viel Lebendigkeit begegnet uns unterwegs, und es ist auffallend, wie gastfreundlich man gegenüber uns Fremden ist. Egal, wen wir nach irgendeinem Ort, einer Straße, einem Geschäft fragen, stets ist man darum bemüht, uns zu helfen, auch wenn wir häufig an sprachlichen Barrieren scheitern.

Schon bald gelangen wir auf einen kleinen Platz. Auch hier sind alle Freiflächen dicht an dicht mit Spruchbändern behängt. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt ein Kirchenkomplex: Er beherbergt die Außenstelle des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem und daneben die christliche Sankt-Georgs-Kirche mit der Neuen Orthodoxen Schule.

St.-Georgs-Kirche

Madaba gilt offiziell als Symbol für die Toleranz und das Verständnis verschiedener Religionen, denn die Stadt ist heute, was sie schon immer gewesen ist: ein Ort, wo Muslime und Christen seit 1300 Jahren friedlich koexistieren.

Die Gemeinde kann auf eine lange Traditon zurückblicken. Erstmals wird sie im 4. Buch Mose als eine moabitische Stadt erwähnt. Später wurde sie (unter Aretus IV) nabatäische Handelsstation und gleichzeitig römischer Verwaltungssitz!

Nach vielen Jahrhunderten osmanischer Herrschaft, in denen Madaba wie auch ein weiter Landstrich des heutigen Jordanien fast von der Landkarte verschwand, besiedelten 2000 Christen aus Kerak im Jahr 1880 die Stadt neu.

Umso bemerkenswerter ist es, dass viele der Mosaiken, die z.T. mit Privathäusern überbaut wurden, so gut erhalten sind, denn zur Wiederbelebung der Stadt wurde Baumaterial gebraucht, und der Sinn für die schönen Künste der byzantinischen Zeit werden dabei keine große Rolle gespielt haben.

Die griechisch-orthodoxe Georgskirche, ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, ist über die Grenzen hinweg berühmt, beherbergt sie doch eine 1500 Jahre alte, wertvolle und einzigartige Karte von Palästina in Form eines Fußbodenmosaiks.

Im Besucherraum, rechts im Hof, kann man Tickets (1 JOD pro Person) erstehen. Dort zeigen auch ältere Fotos vom Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die Kirche zu jener Zeit auf einer Brache stand; heute ist das Areal in das Stadtgebiet integriert.

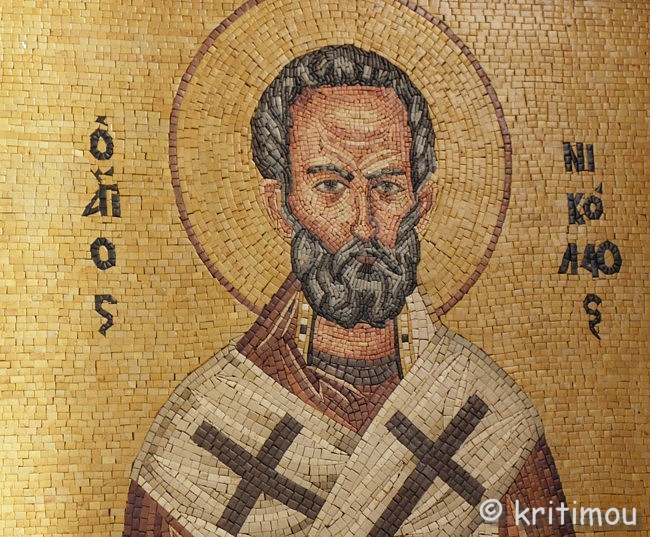

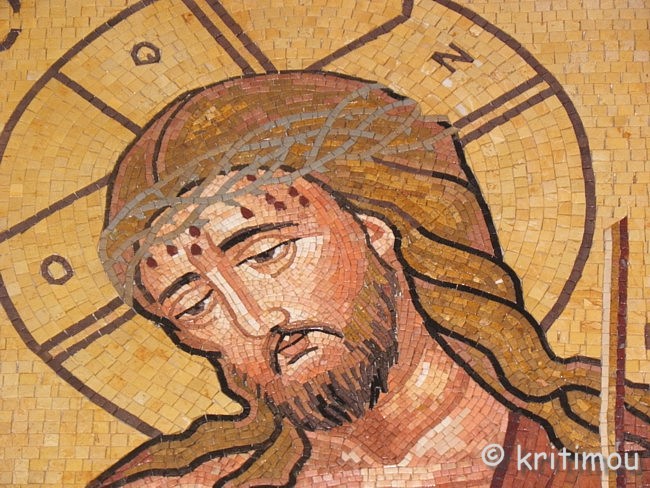

Beim Betreten der Kirche hören wir zarte, gregorianische Gesänge vom Band. Vielleicht ist es dieses Zusammenspiel von neuen und alten bzw. restaurierten Mosaiken mit den eindrucksvollen Abbildungen, den schmalen Kerzen, die Besucher in das Sandgefäß gesteckt und angezündet haben (wie man es ja aus den griechischen Kirchen kennt) und dem stimmungsvollen Gesang, das uns in seinen Bann zieht.

Jeder von uns spürt den eigenen Gefühlen nach, wird weggetragen in die Innenwelt und begegnet den Erinnerungen an liebe Menschen.

Touristen in Gruppenstärke strömen zwischenzeitlich in diese quadratische Kirche, direkt vor das berühmte Palästina-Mosaik. Derweil setze ich mich in eine der Bankreihen und schaue mir in Ruhe die prachtvoll geschmückten Wände, die kunstvollen Mosaike und das Holztemplon an.

Ein sehr großes, in blau gehaltenes Gemälde, links vor Kopf, stellt die Kreuzigung Jesu dar, darunter ist seine Grablegung abgebildet. Rechts hingegen, auf der anderen Seite der Altarwand, die strahlende Auferstehung, das unendliche Leben, das Prinzip Hoffnung.

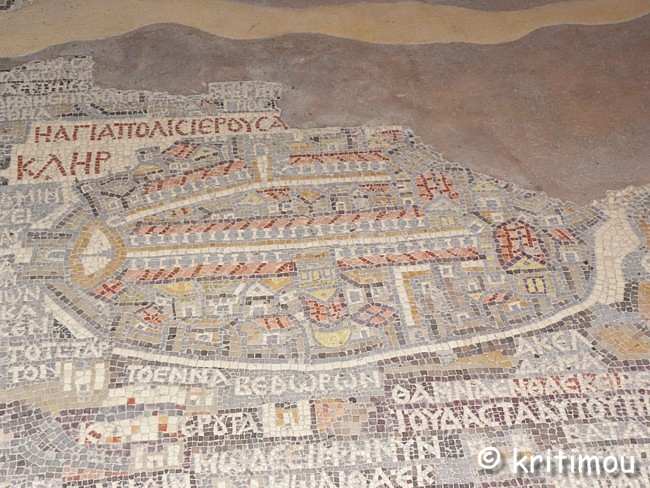

Schon seit längerer Zeit befinden wir uns nun in der Kirche, noch aber haben wir die Hauptattraktion nicht gesehen: Das Palästina-Mosaik, das ursprünglich aus 2,3 Millionen Steinchen zusammengesetzt war und eine 6 x 15 Meter große Bodenfläche im Mittelschiff einnimmt.

Es ist nicht so leicht, einen Gesamteindruck der Karte zu bekommen, denn vor die Abgrenzung schieben sich immer wieder fotografierwütige Menschen aller möglichen Nationalitäten.

Das Originalmosaik wurde wahrscheinlich im 6. Jahrhundert n. Chr. gefertigt und stellt die Palästina-Karte in den Grenzen des 4. Jahrhunderts n. Chr. dar.

Was den Palästina-Plan auszeichnet, ist insbesondere die geografische Genauigkeit und die Bezeichnung vieler Orte in griechischer Schrift. Man geht davon aus, dass sie auf der Grundlage des Onomasticons des Bischofs Eusebius von Cäsarea entstanden ist.

Insgesamt müsste man das Mosaik um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, wollte man es mit einer heutigen, üblicherweise nach Norden hin ausgerichteten Landkarte vergleichen.

Im oberen Bereich erkennt man das Tote Meer mit dem Zufluss des Jordan, der zu damaliger Zeit mehr als 60 Meter breit gewesen sein soll. Das Zentrum indes bildet die alte Stadt Jerusalem, der damalige Nabel der christlichen Welt, Ziel eines jeden Christen auf seiner Pilgerfahrt. Auf dem Mosaik ist sie durch die Darstellung einer Stadtmauer mit hellen Steinen deutlich gekennzeichnet. Am oberen Rand steht ihr Name: Die Heilige Stadt Jerusalem - H Agia Polis Ierousa(lim).

Beim Bau der Georgskirche wurde ein Teil des Mosaiks zerstört. Später musste es insgesamt abgetragen werden; der Untergrund, auf dem es lag, hatte sich gewölbt und drohte das Werk zu sprengen.

Der Restaurator habe sechs Jahre gebraucht, um die Karte in der jetzigen Form wieder herzustellen, hören wir mit einem Ohr von einem Reiseführer, der im Besucherzentrum vor zwei gut gefüllten Stuhlreihen referiert.

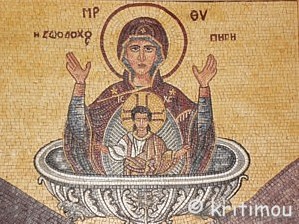

Einen Besuch statten wir auch der Krypta ab, in der verschiedene Abbildungen neueren Datums von Maria mit Jesuskind ausgestellt sind. Die Alten befinden sich hinter graviertem Glas, sind schlecht ausgeleuchtet und kaum erkennbar.

|

|

|

|

|

|

Langsam verlassen wir den Kirchenbau wieder, nachdem wir letzte bewundernde Blicke auf die Palästina-Karte geworfen haben. Recht lange sind wir hier gewesen und lassen am Ende im Außenbereich noch ein wenig die internationale Stimmung wirken.

Bummel durch Madaba

Gemütlich schlendern wir danach durch die Gassen der Stadt. Am Nachmittag sind viele Geschäfte geschlossen.

Geradeaus geht es leicht bergan in ein Wohngebiet. Linkerhand steht eine neu anmutende, christliche Kirche. Vom schon arg verwitterten Schild am Eingang erfahren wir, dass es sich um eine Gedenkstätte zu Ehren des Besuchs von Papst Paul II im Jahr 2000 handelt. Das Tor in der Mauerabsperrung und die Kirche sind allerdings verschlossen.

In den Geschäften der Umgebung kann man kleine Ikonen und andere christliche Beigaben erstehen. Wir kaufen eine Flasche Wasser und erfrischen uns gleich dort auf der Straße. Die gesamte Familie kommt heraus, ein Mann mit einem Kleinkind auf dem Arm. Man spricht zwar kein Englisch, doch gleich wird eine Verbindung über das Kind hergestellt, das allerseits geherzt und geknutscht wird. Sie heißen uns Willkommen in Jordanien.

Schließlich kehren wir wieder um und schlendern nun die Straße hinab. Als Alex sich bei einem Frisör niederlässt, erzählt uns dieser, dass morgen der König nach Madaba kommt! Auf den unzähligen Spruchbändern in den Straßen stehen Willkommensgrüße und gute Wünsche für das Staatsoberhaupt. Endlich ist dieses Geheimnis gelüftet!

Alex möchte seinen Haarkranz kürzen lassen. Die Stärke der Aufsätze für die Haarschneidemaschine wird wie in Deutschland bemessen. Der Frisör macht sich also ans Werk. Nach der maschinellen Schur werden die Haare mit einer entsprechenden Schere sorgfältig ausgedünnt.

Schließlich zwirbelt der Figaro einen Faden von Hand zu Hand und hält ihn noch zusätzlich mit den Zähnen fest. Mit dieser Methode ist er in der Lage, kleinste Härchen zwischen den gespannten Faden zu bekommen. Insbesondere auf die hinter den Ohren und zwischen den Augenbrauen hat er es abgesehen.

Alex weiß nicht, wie ihm geschieht. Schmerzvoll, doch immer noch lachend verzieht er das Gesicht, ruft immer wieder „No, no!“ Unbeeindruckt von dem Gezeter reißt der Frisör Alex weiter die Haare vom Kopf. Sein Tun scheint ihm Freude zu bereiten, denn sanft lächelt er dabei.

Gerade als der Yunan es nicht mehr aushält, ist die Prozedur beendet. Sauber ausgeputzt sind die entsprechenden Stellen jetzt; so schnell wird da nichts mehr nachwachsen. Die restliche Schur wird mit einem Messer erledigt. Selbst die Augenbrauen werden zum Schluss noch mit einer Schere getrimmt. Als Höhepunkt wird Alex in eine Duftwolke von Parfüm gehüllt, und weil der Frisör so gut aufgelegt ist, die Begleitung ebenfalls.

Als Alex nach dem Preis fragt, meint sein Gegenüber, er überlasse es dem Kunden, wieviel er geben möchte. Der griechische Kunde gibt den Vorschlag des Preises jedoch wieder zurück, sodass der Unternehmer etwas von 3 oder 4 JOD murmelt. Alex gibt ihm 10. Vielleicht ein wenig zu viel, doch vielleicht ist der Preis ja doch angemessen. Begleitet von allen guten Wünschen des Frisörs verlassen wir sein Geschäft und bummeln nun, umhüllt von einer schweren Duftwolke, weiter durch die Gassen Madabas.

Wir folgen der Fußgängerzone und gelangen an eine Kreuzung. Zur Linken, die Straße hinab, steht eine größere Moschee.

Es gibt viel zu sehen in diesem Viertel: Kleidergeschäfte für die modisch zurückhaltende Frau, eine Bäckerei, in der aktiv Brot gebacken wird, Metzgereien mit frisch Geschlachtetem, Werkstätten mit etwas antik wirkenden, aber soliden Näh- und Schuhbesohlungsmaschinen und sogar ein Geschäft, in dem man lebende Hühner erstehen kann. (Das Foto mit dem blutigen Ziegenkopf als einzige Dekoration in einem der Schaufenster lassen wir an dieser Stelle mal weg!)

Ständig werden wir auf der Straße angesprochen, mit viel Humor. Ob wir eine Familie in ihrem Teppichgeschäft knipsen wollen? Machen wir doch glatt. Anschließend bedanken sie sich dafür. Immer wieder hören wir „Welcome!“ oder „Welcome to Jordan!“

Ein kleines Mädchen kommt uns mit ihrer Mutter entgegen. Die Kleine schaut mich an, hält mir ihre gespreizte Hand entgegen und deutet „Give me a five!“ an. Ich gebe ihr meine Fünf, sie schlägt ein. „Hello!“, meint sie lachend im Vorbeigehen.

Am späten Nachmittag werden uns langsam die Beine müde, sodass wir beschließen, zum Hotel zurückzukehren. Zufällig kommen wir am zentral gelegenen Visitor Center vorbei, wo wir erfragen können, wo genau sich unser Hotel befindet. Die vermutete Richtung stimmt schon mal, und weit ist es auch nicht entfernt.

Nach einem Ruhepäuschen auf einer Bank im Hof entdecken wir nur zwei Straßen weiter den Eingang zu einem Archäologischen Park neben einer Mosaikschule.

Die Mosaikschulen und -werkstätten in Madaba, widmen sich eingehend der alten Tradition. Diese geht auf die ersten Jahrhunderte n. Chr. zurück. Es gibt sogar einen eigenen Stil, die Madaba-Schule, die sich durch "erzählerische Ambitionen und einen vollen, noch unbefangenen aus der antiken Bildsprache schöpfenden Realismus" (Dumont, S. 254) in den Darstellungen auszeichnet.

Der Archäologische Park

Die Ausstellung wurde Mitte der 1990er Jahre installiert und ist zum größten Teil das Ergebnis von Ausgrabungen genau an dieser Stelle. Das Eintrittsticket kostet 2 JOD und gilt auch für den Besuch der Apostelkirche.

Auf einem Rundgang kann man Exponate auch aus der näheren Umgebung Madabas bestaunen, z.B. auch das älteste Mosaik, das man bisher in Jordanien gefunden hat. Es wird auf das 1. Jahrhundert n. Chr. datiert und wurde im Bad einer Palastanlage in Machärus (Mukawir) entdeckt, dort wo Herodes Antipas residierte und Johannes, der Täufer, enthauptet worden sein soll.

Andere Mosaiken aus dem 6. Jh. entstammen einem Kirchenschiff aus Massuh (10 Kilometer nördlich von Madaba) und zeigen geometrische Muster sowie die Abbildung von Tieren, darunter auch Löwen, die zu der Zeit in diesem Landstrich wohl noch heimisch waren.

Einige Darstellungen hat man auch westlich von Madaba, in Ma’in, gefunden. Viele Mosaiken sind mit deutlich lesbaren, griechischen Botschaften versehen.

Übersetzung in etwa: Vater unser, hilf deinem Untertan Sabbatio, dem Erzpriester. Amen.

Etliche Ausstellungsstücke sind rechts des Pfades, unter einer Überdachung, angebracht. Der Weg führt dann eine Treppe hinauf; vor Kopf drei größere Abbildungen, die wir später auf Mosaiken im Original wiederfinden.

Unterhalb der Treppe befindet sich ein Teil einer gepflasterten römischen Straße, die in den Park integriert wurde und von dem Pfad fast vollständig umrundet wird.

Wir folgen dem Weg rechts bis fast zum anderen Ende der römischen Straße und gelangen zu den Ruinen einer Kirche vom Beginn des 7. Jahrhunderts, die dem Heiligen Elias gewidmet ist, dem man die Kraft zusprach, Regen zu bringen. Eine entsprechende Inschrift befand sich in der Mitte eines Mosaiks im Kirchenschiff, in dem Fürbitte um Regen auch für Madaba geleistet wurde.

Die Kirche ist verbunden mit der Krypta des Heiligen Elianos aus dem 6. Jahrhundert, zu deren Besichtigung wir einige Stufen hinabsteigen. Im schummrigen Licht der Kirchenruinen erkennen wir ein weiteres Mosaik, das jedoch schon arg verblasst ist.

Wir überqueren die römische Straße am unteren Ende und betreten die überdachte Hippolytushalle mit den angrenzenden Ruinen einer Marienkirche.

Im vorderen Bereich der Hippolytus-Halle befindet sich ein Fußbodenmosaik mit der sehenswerten Ausgestaltung von Szenen aus der griechischen Mythologie, wie der Geschichte der Phaedra; am linken oberen Rand des Mosaiks sind die Personifikationen Roms, Gregorias und Madabas (im Griechischen ΜΙΔΑΒΑ/Midháwa) zu sehen.

Auch auf anderen Darstellungen kann man die leb- und bildhafte Sprache der Madaba-Schule erkennen.

Einer der Höhepunkte befindet sich im hinteren Teil: die Ruinen einer Marienkirche, Ende des 6./Anfang des 7. Jahrhundert errichtet. Auf dem Fußbodenmosaik mit dem großen Medaillon in der Mitte sind geometrische Muster zu erkennen, keine Abbildungen. Man datiert es in die Epoche der Omayyaden.

Der Rundweg führt aus der Halle hinaus in einen ebenfalls überdachten Außenbereich mit bunten Mosaiken, die Alltagsszenen und Gebäude eines ganzen Straßenzuges dargestellen. Sie stammen aus einer Kirche in Ma'in.

Unsere Runde durch den Archäologischen Park findet hier ihr Ende. Leider schaffen wir es nicht mehr zur Apostelkirche und dem Mosaikenmuseum, die jedoch sehr sehenswert sein sollen. Wir hatten gedacht, dass wir mit drei Tagen Aufenthalt in Madaba genügend Zeit hätten, uns alles anzuschauen und stoßen schon am ersten Tag an unsere Grenzen!

Nach einer Erfrischung in unserem sehr angenehmen Mosaic-City-Hotel und in Unkenntnis der örtlichen kulinarischen Gegebenheiten lassen wir uns am frühen Abend gerne auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein Restaurant locken.

Im Innern gibt es niedrige Polstersitzgelegenheiten, doch draußen darf man rauchen. Der freundliche Wirt, ein Verwandter unserer Hoteliersfamilie, erläutert uns die Speisekarte: Wir haben die Wahl zwischen Lamm- und Hühnerspieß. Wir entscheiden uns für ersteres, begleitet von diversen Pasten mit frischem Brot und arabischem Salat als Vorspeise. Dieser besteht aus kleingehäckselten Tomaten, Gurken und Paprika, recht trocken und sparsam gewürzt, jedoch mit göttlich schmeckenden Kräutern versehen.

Ich ignoriere alle Vorsichtmaßnahmen bzgl. „Brate es, koch es, schäle es oder vergiss es!“ und mache mich über die rohen Vorspeisen her. Die Pasten schmecken vorzüglich zu den kleinen Brottaschen, der Salat bringt etwas Feuchtigkeit dazu. Dazu trinken wir Wasser und Tee. Alkohol wird nicht ausgeschenkt, wie in fast allen jordanischen Lokalen, selbst im christlich geprägten Madaba.

Im Laufe unseres Aufenthaltes hätte ich tatsächlich zur Teetrinkerin bekehrt werden können. Köstliche, aromatische Sorten werden serviert. Mein Knüller ist schwarzer Tee mit frischen Minzblättern. Himmlisch erfrischend. Als ich eines Abends Minztee ohne den schwarzen Tee bestelle (irgendwann will man ja auch mal schlafen), erhalte ich die Antwort: „Ah, you want tea without tea!“ Genau, Tee ohne Tee, nur mit Grünzeug. Der Originale mundet jedoch viel besser.

Unser Hauptgericht wird auf einem riesigen Teller serviert. Die Speisen – zu den Spießen gehören auch gedünstete Zwiebeln, heiße Tomaten, Pepperoni und Pommes – sind in dünnes Fladenbrot gehüllt, d.h. unten befindet sich eine tellergroße Brotscheibe, oben liegt eine weitere als Deckel drauf. Ich schaffe bei weitem nicht alles.

Nach dem Essen möchten wir uns noch ein wenig die Beine vertreten und folgen den hupenden Autos. Der Lärm und das Getöse der Menschen haben innerhalb der letzten Stunden zugenommen. Immer wieder sind auch laute Freudentriller zu hören. Die Menschen, insbesondere die jüngeren, feiern so richtig ausgelassen. Laute Musik ertönt aus diversen Autos und von den Balkonen der Gebäude herab. Man winkt uns zu, fröhlich vereint und singend auf einem Balkon. Den Vogel schießen ein paar Männer in einem schnittigen Auto ab, das uns langsam mit geöffneter Heckklappe überholt, sodass uns durch den Sound aus den vier überdimensionierten Lautsprecherboxen gehörig die Ohren klingeln.

Nach einigen hundert Metern gelangen wir zur Gemeindeverwaltung (Madaba Municipality). Hier ist das Zentrum des Festes. Eine Freifläche für ein Transparent gibt es nicht mehr. Ohrenbetäubend laute Musik ertönt aus etlichen Lautsprechern aus dem Gebäude heraus. In dem Verkehrskreisel davor, in dem mit dem Auto kaum noch ein Durchkommen ist, tanzen die Menschen auf der Straße. Auch jetzt, am Abend, sind nur wenige Frauen unterwegs. Drei Jungs hüpfen auf das Dach einer Bushaltestelle und tanzen dort.

Autos, die sich in einem Korso langsam vorwärts bewegen, sind mit jordanischen Fahnen zugehängt. Scheibenwischer wurden nach vorne geklappt und eingeschaltet und schwenken so vollautomatisch kleinere Fähnchen, die dort angebracht wurden. Dazwischen tanzende und hüpfende Menschen, die durch die eingängigen arabischen Rhythmen weiter animiert werden. Wahrscheinlich wird das Fest die ganze Nacht lang dauern. Die Freude auf die Ankunft des Königs ist ansteckend. Anlass für den Besuch ist die Grundsteinlegung eines neuen Krankenhauses. Doch niemand kann genau sagen, wann König Abdullah eintreffen und wo genau er entlangfahren wird. Ob ihn sein Sohn, der auf den unzähligen Abbildungen in der Stadt neben seinem Vater zu sehen ist, begleiten wird?

Am nächsten Tag erhalte ich eine Antwort auf die Frage, warum der König so beliebt ist: „Er sorgt für Stabilität in unserem Lande. Er kümmert sich um unsere Belange wie Bildung und Gesundheit. Wir sind Christen, hier fühlen wir uns sicher!“ – Das sind drei vollkommen nachvollziehbare, triftige Gründe in einem Land, das noch vor wenigen Jahrzehnten in erbitterte Kriege verwickelt war.

Auch wir empfinden die Atmosphäre während unseres Aufenthaltes als locker und gelöst, keinesfalls als bedrohlich, obwohl verschiedene Krisenherde in unmittelbarer Nähe liegen. Frieden mit den Nachbarn. Wie selbstverständlich dies für uns in Europa geworden ist.