|

Zur Whitney Plantage,

dann nach New Orleans |

Wie geplant sind wir schon recht früh auf den Beinen. Unseren Roadtrip hatte ich mir beschwerlicher vorgestellt, jede Nacht in einem anderen Hotel zu übernachten und immer wieder ein- und auspacken zu müssen. Ganz im Gegenteil hatten wir die Handgriffe schnell raus. Selbst für größere Mühen hätte ich das gute Gefühl, wieder on the road zu sein und jeden Tag etwas anderes zu erleben, nicht missen wollen. Eigentlich schade, dass dieser Teil der Reise heute enden wird, denn am frühen Abend, so der Plan, werden wir das Auto in New Orleans wieder zurückgeben.

Von Atchafalaya bis zur „Cancer Alley"

Der schnellste Weg wäre, einfach der langweiligen I-10 zu folgen, die an unserem Hotel in Henderson vorbei verläuft. Man könnte bis nach Baton Rouge, dort den Fluss überqueren und einfach weiter, fast direkt bis nach New Orleans fahren. Doch so eilig haben wir es nicht. Unsere Annäherung an die Halbmondstadt werden wir zum größten Teil von der Westseite des Mississippi aus gestalten. Es sind nur etwa 30 Kilometer mehr, wenn wir an der ehemalige German Coast entlang fahren und die Autobahn nur am Anfang und Ende unserer Strecke benutzen. Die reine Fahrzeit schätzen wir auf knapp drei Stunden.

Zunächst geht es also wieder ein Stück zurück, über die Atchafalaya Basin Bridge (I-10), in Richtung Baton Rouge. In meinem Kopf schwirren immer noch die Eindrücke der gestrigen Bootstour: das warme Nachmittagslicht, die beruhigende Geräuschkulisse, die gesamte Tier- und Pflanzenwelt, das Gluckern des Wassers und die sparsamen Bewegungen der Tiere haben uns verzaubert. Die gesamte Atmosphäre dort im Sumpf war ein einmaliges Erlebnis. In diesem Gefühl genießen wir die Fahrt quer über das Atchafalaya Basin noch einmal sehr. Weite Blicke über eine weite Wasserfläche, mit einzelnen Bäumen mittendrin. Wasser, soweit das Auge reicht. Ein echtes Naturparadies.

Nachdem wir diese wunderschöne, offene Sumpflandschaft hinter uns gelassen haben, ruckeln wir mit ein wenig Wehmut noch ein Stück weiter über die auf unzählige Stelzen gebaute Autobahn. Was muss es an Mühe, Energie und Geld gekostet haben, zwei solche Trassen hoch über dem sumpfigen Gebiet, zu bauen. Die Atchafalaya Basin Bridge misst immerhin knapp dreißig Kilometer und ist damit zum Zeitpunkt unserer Reise die drittlängste in den USA. Eröffnet wurde sie 1973. Befahren wird sie in großem Stil von schweren LKWs und war in der Vergangenheit eine recht unfallträchtige Route. Es empfiehlt sich nicht, hier einen Unfall mit Absturz in den darunter liegenden Sumpf zu haben, der mit unzähligen Alligatoren und Schlangen bevölkert ist.

Bei Grosse Tete biegen wir nach rechts auf den Highway 77 ab, der auf der östlichen Seite des großen Atchafalaya Basins entlang führt. Vom Sumpf bekommen wir entlang der Strecke jedoch nichts mehr zu sehen. Rasenflächen und lichte Laubwälder wechseln sich entlang der recht einsamen Landstraße ab. Am Straßenrand stehen gepflegte Trailor Parks und einfache bis mittelgroße Wohnhäuser. Hier möchte ich bei Hochwasser des Mississippi und seiner Nebenflüsse nicht wohnen, und erst recht nicht, wenn der Morganza Spillway geöffnet wird.

Bevor wir den Bayou Grosse Tete über eine Zugbrücke überqueren, legen wir einen kurze Rast ein, um uns die Beine etwas zu vertreten. Prompt trete ich in ein Feuerameisennest. Mein „Freudentanz“ mit vielen lustigen Sprüngen und entsprechendem Geheul ist sicherlich sehenswert. Schnell wieder ins Auto und die einzelnen Plagegeister von Bein, Fuß und aus den Schuhen entfernt. Doch die Haut ist schon gerötet und voller Blasen. So schlimm wird es schon nicht werden, denn sobald die Ameisen weg sind, hört das Brennen auch gleich wieder auf. Besser ist es tatsächlich zu schauen, wo man hintritt!

Weiter fahren wir entlang des Bayou Plaquemine bis zum gleichnamigen Ort, direkt am Mississippi. Der Ort erscheint uns für eine kleine Pause geeignet. Neben einem größeren Parkplatz landen wir in einem mexikanischen Lokal, das um die Mittagszeit gut besucht ist. In zwei großen Räumen haben sich Berufstätige um die Tische gruppiert. Geschäftsleute, Büromenschen und Arbeiter stärken sich in ihrer Mittagspause. Nach dem Genuss einer Tasse kräftigen Kaffees brechen auch wir wieder auf.

Im weiteren Verlauf schneidet die Landstraße 1 die Mäanderschleifen des Flusses zunächst bis White Castle und dann nach Donaldsonville mitten durch. Neben nur wenigen anderen Bundesstaaten bildet Louisiana bei der Bezeichnung seiner kleineren Verwaltungseinheiten eine Ausnahme: statt County werden sie hier Parish genannt. Von unserem Ausgangspunkt bis zum Ziel durchfahren wir insgesamt fünf dieser Parishes. Das Iberville Parish haben wir verlassen, durchqueren nun über eine noch schmalere Landstraße den unteren Zipfel des Ascension Parish und gelangen zum St. James Parish.

Das komplett platte Land offenbart in nicht allzu weiter Entfernung, in Richtung Mississippi, unerwartet riesige Industrieanlagen. Rauch quillt aus eisernen Schloten, gleich neben landwirtschaftlich genutzten Flächen. Tankwagen und LKWs verkehren nun zahlreich auf dem entlegenen, holprigen Sträßchen. Die Silhouette einer weiteren Großanlage schiebt sich ins Blickfeld. Und dann eine weitere. Die Straße ist jetzt nur noch ein einspuriges Flickwerk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch andere Touristen bewusst hierher verschlägt. Das tiefe Gefühl des gestrigen Naturerlebnisses hat sich vorerst verflüchtigt. Von Romantik keine Spur mehr.

Nicht nur riesige Industriekomplexe, sondern auch sehr viele kleinere petrochemische Firmen haben sich hier niedergelassen, darunter auch Niederlassungen von BASF und Shell im Ascension Parish.

Wir befinden uns nun im Herzen der „Cancer Alley“ oder „Death Alley“ (das gesamte Gebiet zwischen Baton Rouge bis nach New Orleans, auf beiden Seiten des Flusses). Die martialische Bezeichnung geht auf die überdimensionale Krebsrate der Anwohner und die ebenso gehäufte Zahl von Todesfällen in dieser Gegend zurück. Sie wird mutmaßlich durch die Umweltverschmutzung der zahlreichen Industrieanlagen ausgelöst.

Doch nicht genug mit den bereits bestehenden hundertfünfzig Chemieanlagen und Erdölraffinerien, jetzt möchte die taiwanesische Firma Formosa Plastics einen weiteren dieser gigantischen Komplexe mit einer Investition von über 9 Milliarden USD hier mitten hinein ins St. James Parish bauen.

An dieser Stelle ist mir der Begriff „Environmental Racism“ (Umweltrassismus) erstmalig begegnet. Er bedeutet, kurz gesagt, dass Umweltschäden eher in solchen Gegenden in Kauf genommen werden, in denen die Bevölkerung aufgrund von Hautfarbe oder Ethnie keine Lobby hat, und man hier daher weniger Widerstand bzw. Gerichtsverfahren gegen die Pläne befürchten muss. Da hat man die Rechnung allerdings ohne die Leute aus St. James gemacht, denn das gigantische „Sunshine Project“ mit 10 (!) neuen Anlagen lässt für die Anwohner nicht die Sonne scheinen. Ganz im Gegenteil. Diese haben endgültig genug von einer fortschreitenden Ignoranz ihrer Bedürfnisse nach einer lebenswerten und gesunden Umgebung. Seit einigen Jahren hat sich der Widerstand gegen das geplante Projekt formiert und vor Gericht zunächst positive, dann aber leider auch abschlägige Urteile in der eigenen Sache erzielt. Der Atem solcher Großfirmen ist bekanntlich lang.

Bürgerinitiativen, wie Stop Formosa Plastics, versuchen Öffentlichkeit zu schaffen, um das Großprojekt zu verhindern. Der Aktivistin Sharon Lavigne, Mitbegründerin von Rise St. James, wurde sogar ein Umweltpreis verliehen. Nach einem Gerichtsurteil von Januar 2024 ist jedoch fraglich, ob der Bau noch gestoppt werden kann.

Auch mir als Außenstehende, die es eigentlich nichts angeht, tut es gerade wegen der tiefgehenden Naturerlebnisse des gestrigen Tages weh zu sehen, wie die benachbarte Umgebung offensichtlich immer weiter mit riesigen Industrieanlagen zugepflastert wird. Deren Bewohner haben sicherlich nichts gegen die wirtschaftliche Weiterentwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen einzuwenden, müssen sich aber gegen eine immer weiter um sich greifende, umwelt- und lebensfeindliche Industrie wehren. Solche Firmen haben häufig eine große Lobby und weitreichende Beziehungen zur Durchsetzung ihrer Ziele. Doch die Menschen hier in St. James, die das alles in Kauf nehmen müssen, bis hin zu einer hohen Krankheitsrate und vermehrten Todesfällen, haben sich zu einem unerschütterlichen Kampf dagegen entschlossen, hin zu mehr umweltfreundlicher Nachhaltigkeit der Industrie und damit zu einem gesunden Lebensumfeld. Eine gute Zusammenfassung zu dieser Thematik gibt es auf der Seite der Umweltschutzorganisation NRDC (Natural Resources Defense Council).

Nachdem wir die die vierte Riesenanlage passiert haben, biegen wir auf die Landstraße 3127 in Richtung des Ortes Moonshine ab, und dort auf die schmale Landstraße 18, mit einer Ansammlung wirklich ärmlich aussehender Trailer.

Zwischen St. James und New Orleans liegen noch zwei weitere Parishes: St. John Baptist und St. Charles. Die drei zusammen bilden eine Region, die man früher, aufgrund der Einwanderung von weitgehend deutschsprachigen Einwanderern, die German Coast nannte.

Plantagen an der German Coast

Schon im 18. Jahrhundert kauften findige Geschäftsleute in diesem Landstrich, an den Ufern des Mississippi, Land für den Betrieb von Plantagen auf. Wie in den nördlich angrenzenden Staaten mit Baumwolle, war hier insbesondere das Geschäft mit Zucker, dem Weißen Gold, für die Plantagenbesitzer sehr ertragreich. Neben der Erfindung von (verbesserten) maschinellen Verarbeitungsmöglichkeiten garantierte auch hier der Einsatz von Sklaven mit ihrer kostenlosen Arbeitskraft eine hohe Rendite. Im St. James und St. John Baptist Parish liegen gleich mehrere ehemalige Zuckerrohrplantagen, die für den Tourismus geöffnet wurden.

Die bekannteste ist sicherlich die Oak Alley Plantage, mit dem unter anderem zu besichtigenden Haupthaus und der davor liegenden, schnurgeraden Allee von Lebenseichen. Sogar von New Orleans aus werden Besichtigungstrips angeboten. Entsprechend voll ist der Parkplatz bei unserer Vorbeifahrt.

Oak Alley mit Haupthaus und Allee

Es folgen die St. Joseph und Felicity, daneben die Laura Plantation.

Der am Morgen noch knallige und einheizende Sonnenschein ist mittlerweile einer diesigen, hellgrauen, blendenden Wolkenmasse gewichen. Bei der langsamen Fahrt an den Plantageneinfahrten entlang scheint der Mississippi auf der anderen Straßenseite zum Greifen nah. Wir vermuten ihn hinter einem Erdwall, der die Fahrstraße begrenzt, aber die Sicht auf das Dahinterliegende verhindert. Der Aufgang auf den Damm über die in Abständen angelegten, schmalen Rampen ist leider verboten. Schade.

Hinter der Gramercy Bridge nähern wir uns der Einfahrt zur Whitney Plantage. In den oben erwähnten Plantagen kann das jeweilige Haupthaus, der Wohnbereich der Plantagenbesitzer, besichtigt werden. Teilweise wurde sogar die detaillierte Möblierung nachgestellt, mit gedecktem Tisch, bezogenem Bett, Klavier und Kamin – eine Sicht auf das Leben der Plantagenbesitzer. Auch deren Familiengeschichte kann auf Ausstellungsplakaten nachvollzogen werden. Auf der Laura Plantage wird noch zusätzlich Wert auf ihre kreolische Geschichte und die Führung der Plantage durch Frauen über vier Generationen hinweg gelegt.

Auf dem Gelände der jeweiligen Plantage sind außerdem verschiedene Wirtschaftsgebäude zu besichtigen, wie das Haus für den Aufseher, Herr über die Arbeitsprozesse und die dafür eingesetzten Sklaven, die Küche, eine Schmiede oder eine Tischlerei für die erforderlichen Gebrauchsgegenstände zum Betrieb der Plantage. Das Leben der Sklaven auf der Plantage wird ebenfalls thematisiert, doch eher in einer Nebenausstellung. Auch nachgebaute Sklavenquartiere, einfache Bretterbuden, können besichtigt werden. Dazu sind online auf den Internetseiten die Namen und zum Teil Geschichten der auf der jeweiligen Plantage versklavten Menschen aufgelistet, die hier über einen langen Zeitraum gelebt haben.

Whitney Plantage

Die Whitney Plantage unterscheidet sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung von diesen anderen. Zwar können auf dem Gelände auch eben diese Wirtschaftsgebäude besichtigt werden – Küche, Aufseherhaus, Schmiede und andere. Allerdings ist die Perspektive auf die Freilichtausstellung eine andere, nämlich die der versklavten Menschen. Thematisch kann man die Ausstellung grob zweiteilen: einerseits die Darstellung verschiedener Lebens- und Arbeitsbereiche ihrer Bewohner, andererseits die Würdigung der Menschen, die einst auf der Plantage und in der Umgebung als Sklaven lebten. Daher wird explizit um ein angemessenes und respektvolles Verhalten auf dem Gelände gebeten.

Für die Besichtigung erstehen wir die Tickets für je 23 USD (Senior) in der Ankunftshalle, erhalten ein Kärtchen, das wir uns mit der dazugehörigen Schnur als Besucherausweis um den Hals hängen, und einen deutschsprachigen Audioguide, mit dessen Hilfe wir die Hintergründe zu den vierzehn Stationen im Außenbereich ergründen können.

Der Deutsche Ambroise Haydel gründete die Plantage im Jahr 1752, nachdem schon andere sich Land in der Umgebung gesichert hatten und dieses bewirtschafteten. Ihren heutigen Namen erhielt sie von einem der nachfolgenden Besitzer erst etwa 100 Jahre später.

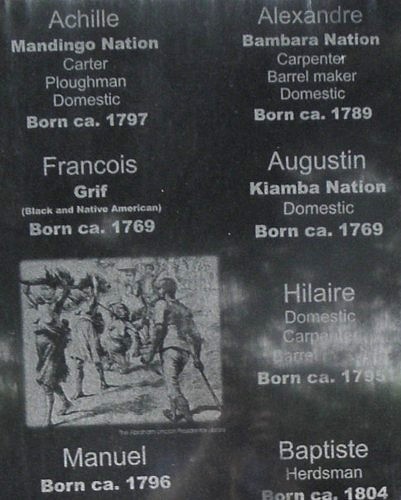

Seit 1719 wurden regelmäßig afrikanische Sklaven nach Louisiana gebracht, so auch zu dieser Plantage, wo bis zum Ende des Bürgerkriegs und der Aufhebung der Sklaverei (1865) insgesamt 350 versklavte Menschen lebten. Ihnen ist die Wall of Honor, direkt an der ersten Besichtigungsstation, gewidmet. Die afrikanischen Namen dieser Menschen und diejenigen, die ihnen von ihren Besitzern gegeben worden waren, sowie ihr etwaiges Geburtsjahr sind auf einer Platte eingraviert. Daneben vermitteln auch kleine Episoden einen Eindruck über ihr damaliges Leben als Sklaven. Es sind jeweils nur wenige Sätze, die erst viel später aufgeschrieben wurden.

Während die Familie der Plantageneigentümer in einem großen und behaglichen Haus, dem Big House, aus dem Jahr 1790, lebte, drängten sich ihre Sklaven in engen Bretterverschlägen zusammen.

Das Obergeschoss des Herrenhauses ist gesperrt. Dennoch kann man sich im gepflasterten, mit Bedacht heute sehr spärlich möblierten Erdgeschoss einen Eindruck darüber verschaffen, wie gut belüftet, geräumig und funktional durchdacht das Haus war. Allein der Blick von hier auf die Schatten spendenden Lebenseichen bringt ein Wohlgefühl.

Ganz anders das beengte Zusammenleben in den Sklavenunterkünften. In zwei nebeneinander liegenden Bretterverschlägen pro Quartier, von denen einer als eine Art Wohnküche, der andere als Wohn-Schlafzimmer mit einer Pritsche diente, musste man sich den Platz mit anderen Familienmitgliedern teilen. In den heißen und schwülen Sommermonaten Louisianas war das noch schwieriger als durch die Enge sowieso schon bedingt.

Wenige Unterkünfte waren gleich hinter dem großen Haus platziert. In ihnen lebten die Haussklavinnen. Durch die Nähe ihrer Unterkünfte zum Haupthaus waren sie sofort zu jeder Zeit verfügbar. Auf der Whitney Plantage arbeiteten 1860 fünf Frauen als Haussklavinnen: jeweils zwei in der Küche und Wäscherei, eine als Hausmädchen. Auch sie lebten zusammen mit ihren dreizehn Kindern in kleinen Verschlägen hinter dem Haupthaus.

Während die Feldsklaven auf den Plantagen häufig sonntagnachmittags frei hatten, mussten die Haussklaven, zumeist Frauen, dagegen an sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen. Die Frauen wurden zusätzlich sexuell ausgebeutet, mussten in jeglicher Hinsicht den männlichen Besitzern und Gästen zu Diensten sein. Ihre Kinder, die ab dem zehnten Lebensjahr als arbeitsfähig galten, wurden meistens noch in sehr jungem Alter verkauft und Familien damit auseinandergerissen.

Die Quartiere der Feldsklaven standen einige hundert Meter vom Big House entfernt. Ein Weg führte zwischen diesen Quartieren hindurch, direkt zur Zuckermühle. Vier dieser Unterkünfte, die auf der Whitney Plantage aufgestellt waren, fielen im Jahr 2021 dem Hurrikan Ida zum Opfer. Dokumentiert sind auch andere Wirbelstürme und Tornados, die im Laufe der Jahrhunderte großen Schaden in der Region und auf Whitney anrichteten.

Die Produktion von Indigo und Reis wurde auf der Whitney Plantage ab dem 19. Jahrhundert durch den Anbau und die Weiterverarbeitung von Zuckerrohr ersetzt. Produziert wurden jährlich über 400.000 Pfund Zucker, ein äußerst lukratives Geschäft für die Familie des Plantagenbesitzers. Nach dem Bürgerkrieg arbeiteten immer noch 30% der ehemaligen Sklaven auf der Plantage, da sie für sich keine Möglichkeit auf ein besseres Leben woanders sahen.

Die Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern war hart und gefährlich. Beim Gebrauch scharfer Rohrmesser bei der Ernte kam es nicht selten zu Unfällen. Außerdem lebten in den Zuckerrohrfeldern auch Giftschlangen, sodass die Arbeiten nur unter erheblicher Gefahr stattfinden konnten. Auf dem Gelände sind zur besseren Vorstellung Büschel von Zuckerrohr angepflanzt.

Auch nach der Ernte waren die Verarbeitungsprozesse ohne irgendwelchen Arbeitsschutz sehr unfallträchtig, da die kochend heiße Brühe von Kübel zu Kübel nur mit langstieligen Kellen transportiert wurde.

Versklavte Menschen arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ihr gesamtes Leben war fremdbestimmt und nur der Arbeit und damit der Anhäufung von Reichtum für die Besitzer gewidmet. Ihr Status war nicht der eines Menschen, geschweige denn verfügte er über Menschenrechte, wie wir sie nach dem heutigen Verständnis kennen. Das war im Civil Code of Louisiana der damaligen Fassung vor dem Bürgerkrieg sogar gesetzlich verbrieft. Dort hieß es beispielsweise, dass Sklave derjenige ist, der einem Herrn gehört. Dieser kann ihn verkaufen, über seine Person, seine Produktivität und Arbeitskraft verfügen: er kann nichts tun, nichts besitzen oder etwas erwerben, was nicht seinem Herrn gehört. (Art. 35) Derjenige, der einen oder mehrere Sklaven oder Tiere einsetzen kann, hat das Recht, deren Dienste für seine Bedürfnisse und die seiner Familie zu genießen. (Art. 631) Kinder von Sklaven sind, wie deren Mütter, konsequenterweise Sklaven und gehören dem Besitzer der Mutter. (Artikel 183)

Diesem unerträglichen Leben versuchten Sklaven manchmal zu entfliehen. Ihre Flucht war jedoch meist nicht erfolgreich. Die Bestrafung von weggelaufenen Sklaven durfte durch deren Besitzer vorgenommen werden. Sie erfolgte durch das Einstanzen von Brandzeichen, Verstümmelung von Gliedmaßen, Einkerkerung oder mit dem Tod. Auf dem Gelände der Whitney ist ein Kerker (von einem anderen Ort) mit dicken Eisenstäben ausgestellt. Wer hier ausharren musste, dem ging es unter der Glutsonne sicherlich ziemlich schlecht.

Trotz aller Repressalien gaben die Menschen nicht auf. Ihre Sehnsucht nach Erleichterung von den täglichen Plagen und einem menschenwürdigen Leben fand immer wieder Ausdruck in kleineren Aufständen. Am eindrucksvollsten jedoch war der German-Coast-Aufstand von 1811. Etwa 500 Sklaven erhoben sich und marschierten in Richtung New Orleans. Es dauerte nur drei Tage, vom 8. bis 10. Januar 1811, bis der Aufstand blutig niedergeschlagen war. Viele der aufständischen Sklaven wurden mit dem Tode bestraft und enthauptet, ihre Köpfe aufgespießt und als abschreckendes Beispiel der Öffentlichkeit präsentiert. Den an diesem Aufstand beteiligten Sklaven ist eine Station der Freilichtausstellung auf der Whitney Plantage gewidmet. Ihre Namen mit Angaben der Plantagen, auf den sie versklavt waren, sind auf einer Tafel nachzulesen.

Zentrale Teile der Ausstellung bestehen aus zwei weiteren Gedenkstätten. Eine davon ist die Allées Gwendolyn Midlo Hall. Die allseits geschätzte und respektierte Historikerin und Forscherin, Frau Hall, hat in einer unermüdlichen Forschungs- und Recherchearbeit eine große Menge an Daten zusammengebracht, die alle mit den Personen zu tun haben, die in Afrika entführt, versklavt und über den Atlantik gebracht wurden. So ist eine Datenbank mit den Geschichten von 107.000 Menschen entstanden, die in Louisiana zwischen 1719 und 1820 versklavt waren. Dadurch, dass Frau Hall neben der englischen auch die französische und die spanische Sprache beherrschte, wurde sie in Registern in vielen Teilen der Welt fündig. Die Namen vieler der versklavten Menschen wurden in Platten eingraviert.

Dadurch, dass die Sklaven ihren eigentlichen Namen und ihre persönlichen Geschichten zurückerhielten, sind sie wieder zum Individuum geworden. Es ist ein wahrer Akt der Würdigung im eigentlichen Sinne.

Eine weitere wichtige Gedenkstätte der Plantage gehört den über 2.200 versklavten Kindern, die im St. John Baptist Parish, dort wo die Whitney Plantage liegt, zwischen 1823 und 1863 gestorben sind (39 von ihnen auf der Whitney Plantage).

Die Kindersterblichkeit war aufgrund von Krankheiten und der harten Arbeit, die sie zu verrichten hatten, sehr hoch. Auf einer Begleittafel ist zu lesen, dass eine der Frauen auf dieser Plantage fünf ihrer Kinder verlor, als sie selbst gerade einmal 23 Jahre alt war. Drei von ihnen starben innerhalb eines Monats. Im Field of Angels hat man die Namen der Kinder neben Abbildungen und kleinen Geschichten ebenfalls in Granittafeln eingraviert.

Das Gedenken an diese Kinder setzt sich in der nachgebauten Antioch Baptist Church von 1870 fort.

Ursprünglich stand sie an einem anderen Ort, in Paulina.

Im Altarraum sind lebensgroße Figuren von Kindern (von Woodrow Nash), platziert, die Children of Whitney. Keines davon schaut fröhlich oder kindlich-ausgelassen, sondern alle haben einen ernsten und bedrückten Gesichtsausdruck. Schon während unseres Rundgangs sind uns solche Kinderfiguren begegnet. Sie erzeugen ein Nachdenken darüber, was man den Unschuldigsten der Gesellschaft damals angetan hat.

Mit diesen recht bedrückenden Gedanken endet unser Rundgang. Die kleinen Papptäfelchen, die wir zu Beginn als Museumsausweis erhalten haben, dürfen wir behalten. Auf unseren sind die Kinderfiguren von Mary Harris und Francis Doby abgebildet. Sie überlebten diese Zeit und konnten als Zeitzeuginnen aus ihrer Geschichte erzählen, die eine 86jährig, die andere noch mit 100 Jahren. Die Nachbildung der Figuren rührt aus diesen Erzählungen, so wie sie sich selbst zu der Zeit gesehen haben, als sie noch als Kinder und Jugendliche als Sklaven lebten.

Der Besuch dieser Ausstellung auf der ehemaligen Whitney Plantage, deren Stationen hier nur ausschnitthaft wiedergegeben wurden, ist aus unserer Sicht unbedingt zu empfehlen. Die ausschließlich aus der Perspektive der hier versklavten Menschen erzählten Geschichten schaffen nicht nur ein Verständnis für das, was ihnen im Einzelfall widerfahren ist, sondern auch für die Bedeutung des Sklave-Seins insgesamt.

Die Whitney Plantage selbst ist längst nicht mehr im Privatbesitz von John Cummings, der einen Teil des ehemaligen Grundstücks 1999 von Formosa Chemicals and Fibre Corporation erwarb. Vierzehn Jahre lang dauerte die millionenschwere Restaurierung, bevor das Museum im Dezember 2014 seine Pforten für die Öffentlichkeit öffnete. 2019 übergab John Cummings das Gelände und wandelte es in das Whitney Institute, eine Non-Profit-Organisation, um.

Wie es halt so ist, wenn man ein solch emotionales und schwieriges Thema erlebt hat, können wir nicht direkt weiterfahren, sondern verweilen noch etwas im Außenbereich auf einer Bank, wo wir uns mit einem sehr netten, schon älteren, australischen Paar austauschen. Auch ihnen hat der Besuch hier sehr gefallen. Wir erfahren auch von ihrer Nordamerika-Rundreise, von verschiedenen Flügen zwischen New York City, Quebec, Memphis (zum Besuch von Graceland), San Francisco und New Orleans. Ein ganz schön strammes Programm.

Bei uns sieht es da etwas anders aus, denn unser nächstes und letztes Ziel hier im Süden der USA ist New Orleans, wo wir ein paar Tage im selben Hotel verbringen werden. Weit ist es nicht mehr, denn die Stadt liegt quasi schräg gegenüber, auf der anderen Seite des Mississippi. Als wir über die eng befahrene, mehrspurige I-10 brettern, können wir bald die Beschilderung zum Louis-Armstrong-Flughafen im Stadtteil Kenner sehen. Dort müssen wir nachher hin, um das Auto abzugeben, doch zunächst wollen wir das Gepäck im Hotel abladen. Immer weiter geht es in Richtung Innenstadt und mitten in einen ordentlichen Baustellen-Stau hinein. Es dauert noch eine ganze Stunde, bis wir endlich am Hotel in der Toulouse Street, im French Quarter, angekommen sind. Das Foyer kann sich sehen lassen.

New Orleans – Ankunft und erster Eindruck

Von unserem geräumigen Zimmer im ersten Stock sind wir auf Anhieb begeistert. Uns erwarten fünf Tage mit allem Komfort und ein Balkon nach vorne, zur Straße hinaus, damit wir ein wenig vom Alltagsleben mitbekommen. Mich hatte bei der Buchung insbesondere der eiserne Balkon-Umlauf angesprochen, so wie man ihn häufig bei Häusern in dieser Stadt sieht.

Viel Zeit für eine weitere Besichtigung bleibt nicht, wenn wir unser Auto noch rechtzeitig zurückgeben wollen. So lange, wie auf dem Hinweg, dauert die Zeit im Stau jetzt nicht mehr. So schaffen wir es noch rechtzeitig vor 19 Uhr, den Autoabgabeplatz zu finden.

Zum Hotel wollen wir mit einem Taxi fahren, doch in diesem Bereich des Flughafens gibt es weit und breit keinen Taxistand. Da stehen wir zuerst mal blöd herum. Dann der Geistesblitz: Eben haben wir doch etwas von einem Shuttle-Bus aufgeschnappt. Bestimmt fährt er zum Abflugterminal, wo es mit Sicherheit einen Taxisstand gibt. Der Bus steht auch schon mit geöffneter Tür abfahrbereit vor einem der Eingänge. Ohne weiter nachzufragen steigen wir ein, und schon geht es los. Die Fahrt mit dem Bus dauert aber doch unerwartete 15 Minuten bis wir ankommen. Unterwegs hatte ich schon bezweifelt, dass wir überhaupt in die richtige Richtung fahren.

Wie schon in Nashville gibt es hier Taxen zum Festpreis (plus Tip). Alles ist bestens geregelt. Als wir das Ende der Schlange erreicht haben, bekommen wir einen Zettel, auf dem die Taxinummer, das festgelegte Entgelt und Datum/Uhrzeit notiert werden. Wir werden sogar auf eine Telefonnummer aufmerksam gemacht, falls es Probleme geben sollte. Schließlich fährt unser Taxi vor.

Der Fahrer brettert los, als ob der Teufel hinter ihm her wäre, und zeigt, wie man die unebenen Betonplatten der zahlreichen Autobahnbrücken überfliegt. Der Stau hat sich mittlerweile aufgelöst, sodass wir unser Hotel schnell wieder erreichen.

Allein das Gefühl, die Koffer für die nächsten fünf Tage wieder auspacken zu können, verursacht ein augenblickliches Gefühl der Entspannung. Wir werden Zeit haben, uns die Stadt in Teilen anzuschauen, auch auszuschlafen oder einfach nur Zeit zu verbummeln. Auf dem Balkon werden wir sicherlich öfter sitzen und uns das Treiben draußen anschauen. Nicht weit entfernt, in der nächsten Querstraße, befindet sich die berühmte Bourbon-Street, von wo schon am frühen Abend Musik herüberschallt. Da wollen wir heute natürlich noch hin.

Auf der Suche nach einem Ess-Lokal merke ich, wie müde ich bin und habe keine große Lust mehr auf Experimente. Sicher, die Südstaatenküche wird überall angepriesen, doch die können wir auch in den nächsten Tagen erkunden. Für heute entscheiden wir uns einfach für das am nächsten gelegene Lokal, einen Pizza-Shop, mit ein paar Stühlen und Tischen in einem Hof. Wir bestellen jeweils jeder ein großes Stück Pizza, dazu ein kleines Bier. Insgesamt lassen wir dafür inklusive Tip 60 USD (!) in dem Laden. Dass New Orleans teuer ist, wussten wir im Vorhinein, doch das hier ist wirklich die Krönung. Dabei bleibt es zum Glück aber auch. Die Essens- und Getränkepreise in den weiteren Gaststätten normalisieren sich in den nächsten Tagen wieder.

Den Tag möchten wir noch mit einem Bummel über die Bourbon Street abschließen - ein romantischer Gedanke, der mir aber schnell wieder ausgetrieben wird. Ich dachte ja, dass uns der Moon over Bourbon Street begleiten würde. In meiner Fantasie hatte ich auch das eine oder andere verträumte Jazz-Lokal vor Augen, in dem wir vielleicht in einem lauschigen Innenhof oder in einem kleinen, urigen Lokal ein wenig jener Musik frönen könnten, für die die Stadt berühmt ist. Musik gibt es zwar in fast jedem Lokal auf der Bourbon Street, oft auch live vorgetragen, doch nicht die von mir erwartete. Durch offene Fenster und Türen schallt es U L T R A L A U T nach draußen, als ob man sich gegenseitig mit den Dezibel überbieten wollte. Ähnlich wie auf dem Broadway in der Music City Nashville oder der Beale Street in Memphis ist auch hier fast nur junges Publikum unterwegs, und auf deren Geschmack ist die dargebotene Musik in Auswahl und Geräuschpegel zugeschnitten.

Etliche Leute, auffällig viele junge Frauen, torkeln über die Bourbon Straße, werden von Freundinnen gestützt. Wahrscheinlich Junggesellinnen-Abschiede. Polizei mit Blaulicht auf dem Dach eines kleinen, offenen Elektroautos patrouilliert derweil langsam fahrend die Partymeile rauf und runter. Überall bieten Straßenkünstler irgendetwas an, wofür sie gerne ein Tip hätten. Einem modernen Schlangenbeschwörer mit einer unappetitlichen, dicken, weißen, lebendigen Python um den Hals, auf einem zweirädrigen, grell blinkenden Elektromobil, kann ich gerade noch so ausweichen. An einer anderen Stelle trommeln Kinder mit Stöcken auf Plastikeimern herum. Überall blinken Lichter effektheischend den Besucher an. An einer Stelle bimmelt eine Glocke lautstark und unablässig. Bei geöffnetem Fenster knödelt ein Sänger in einem Lokal laut in sein Mikro, in einem weiteren schreit ein anderer Musikant den Text eines Pink-Floyd-Songs gefühllos heraus. Beide wirklich grausam.

Alles, aber auch alles, ist auf Kommerz ausgerichtet. Mir fallen wieder die beiden Österreicher ein, die wir in Natchez getroffen haben, und die ihren Besuch hier mit „bizarr“ beschrieben haben. Das kann ich jetzt nachvollziehen. So hat die überlaute Bourbon Street bei unserem ersten Besuch für mich gleich ihren Reiz verloren. Das hier ist ausschließlich auf die Feierbiester unter der jungen Generation ausgerichtet. Das French Quarter beschränkt sich aber nicht nur auf diese Konsummeile. In den nächsten Tagen werden wir für unseren Geschmack schon noch etwas finden. Für heute haben wir aber genug erlebt und trollen uns zurück in unser anheimelndes Hotelzimmer.

Von Atchafalaya bis zur „Cancer Alley"

Der schnellste Weg wäre, einfach der langweiligen I-10 zu folgen, die an unserem Hotel in Henderson vorbei verläuft. Man könnte bis nach Baton Rouge, dort den Fluss überqueren und einfach weiter, fast direkt bis nach New Orleans fahren. Doch so eilig haben wir es nicht. Unsere Annäherung an die Halbmondstadt werden wir zum größten Teil von der Westseite des Mississippi aus gestalten. Es sind nur etwa 30 Kilometer mehr, wenn wir an der ehemalige German Coast entlang fahren und die Autobahn nur am Anfang und Ende unserer Strecke benutzen. Die reine Fahrzeit schätzen wir auf knapp drei Stunden.

Zunächst geht es also wieder ein Stück zurück, über die Atchafalaya Basin Bridge (I-10), in Richtung Baton Rouge. In meinem Kopf schwirren immer noch die Eindrücke der gestrigen Bootstour: das warme Nachmittagslicht, die beruhigende Geräuschkulisse, die gesamte Tier- und Pflanzenwelt, das Gluckern des Wassers und die sparsamen Bewegungen der Tiere haben uns verzaubert. Die gesamte Atmosphäre dort im Sumpf war ein einmaliges Erlebnis. In diesem Gefühl genießen wir die Fahrt quer über das Atchafalaya Basin noch einmal sehr. Weite Blicke über eine weite Wasserfläche, mit einzelnen Bäumen mittendrin. Wasser, soweit das Auge reicht. Ein echtes Naturparadies.

Nachdem wir diese wunderschöne, offene Sumpflandschaft hinter uns gelassen haben, ruckeln wir mit ein wenig Wehmut noch ein Stück weiter über die auf unzählige Stelzen gebaute Autobahn. Was muss es an Mühe, Energie und Geld gekostet haben, zwei solche Trassen hoch über dem sumpfigen Gebiet, zu bauen. Die Atchafalaya Basin Bridge misst immerhin knapp dreißig Kilometer und ist damit zum Zeitpunkt unserer Reise die drittlängste in den USA. Eröffnet wurde sie 1973. Befahren wird sie in großem Stil von schweren LKWs und war in der Vergangenheit eine recht unfallträchtige Route. Es empfiehlt sich nicht, hier einen Unfall mit Absturz in den darunter liegenden Sumpf zu haben, der mit unzähligen Alligatoren und Schlangen bevölkert ist.

Bei Grosse Tete biegen wir nach rechts auf den Highway 77 ab, der auf der östlichen Seite des großen Atchafalaya Basins entlang führt. Vom Sumpf bekommen wir entlang der Strecke jedoch nichts mehr zu sehen. Rasenflächen und lichte Laubwälder wechseln sich entlang der recht einsamen Landstraße ab. Am Straßenrand stehen gepflegte Trailor Parks und einfache bis mittelgroße Wohnhäuser. Hier möchte ich bei Hochwasser des Mississippi und seiner Nebenflüsse nicht wohnen, und erst recht nicht, wenn der Morganza Spillway geöffnet wird.

Bevor wir den Bayou Grosse Tete über eine Zugbrücke überqueren, legen wir einen kurze Rast ein, um uns die Beine etwas zu vertreten. Prompt trete ich in ein Feuerameisennest. Mein „Freudentanz“ mit vielen lustigen Sprüngen und entsprechendem Geheul ist sicherlich sehenswert. Schnell wieder ins Auto und die einzelnen Plagegeister von Bein, Fuß und aus den Schuhen entfernt. Doch die Haut ist schon gerötet und voller Blasen. So schlimm wird es schon nicht werden, denn sobald die Ameisen weg sind, hört das Brennen auch gleich wieder auf. Besser ist es tatsächlich zu schauen, wo man hintritt!

Weiter fahren wir entlang des Bayou Plaquemine bis zum gleichnamigen Ort, direkt am Mississippi. Der Ort erscheint uns für eine kleine Pause geeignet. Neben einem größeren Parkplatz landen wir in einem mexikanischen Lokal, das um die Mittagszeit gut besucht ist. In zwei großen Räumen haben sich Berufstätige um die Tische gruppiert. Geschäftsleute, Büromenschen und Arbeiter stärken sich in ihrer Mittagspause. Nach dem Genuss einer Tasse kräftigen Kaffees brechen auch wir wieder auf.

Im weiteren Verlauf schneidet die Landstraße 1 die Mäanderschleifen des Flusses zunächst bis White Castle und dann nach Donaldsonville mitten durch. Neben nur wenigen anderen Bundesstaaten bildet Louisiana bei der Bezeichnung seiner kleineren Verwaltungseinheiten eine Ausnahme: statt County werden sie hier Parish genannt. Von unserem Ausgangspunkt bis zum Ziel durchfahren wir insgesamt fünf dieser Parishes. Das Iberville Parish haben wir verlassen, durchqueren nun über eine noch schmalere Landstraße den unteren Zipfel des Ascension Parish und gelangen zum St. James Parish.

Das komplett platte Land offenbart in nicht allzu weiter Entfernung, in Richtung Mississippi, unerwartet riesige Industrieanlagen. Rauch quillt aus eisernen Schloten, gleich neben landwirtschaftlich genutzten Flächen. Tankwagen und LKWs verkehren nun zahlreich auf dem entlegenen, holprigen Sträßchen. Die Silhouette einer weiteren Großanlage schiebt sich ins Blickfeld. Und dann eine weitere. Die Straße ist jetzt nur noch ein einspuriges Flickwerk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch andere Touristen bewusst hierher verschlägt. Das tiefe Gefühl des gestrigen Naturerlebnisses hat sich vorerst verflüchtigt. Von Romantik keine Spur mehr.

Nicht nur riesige Industriekomplexe, sondern auch sehr viele kleinere petrochemische Firmen haben sich hier niedergelassen, darunter auch Niederlassungen von BASF und Shell im Ascension Parish.

Wir befinden uns nun im Herzen der „Cancer Alley“ oder „Death Alley“ (das gesamte Gebiet zwischen Baton Rouge bis nach New Orleans, auf beiden Seiten des Flusses). Die martialische Bezeichnung geht auf die überdimensionale Krebsrate der Anwohner und die ebenso gehäufte Zahl von Todesfällen in dieser Gegend zurück. Sie wird mutmaßlich durch die Umweltverschmutzung der zahlreichen Industrieanlagen ausgelöst.

Doch nicht genug mit den bereits bestehenden hundertfünfzig Chemieanlagen und Erdölraffinerien, jetzt möchte die taiwanesische Firma Formosa Plastics einen weiteren dieser gigantischen Komplexe mit einer Investition von über 9 Milliarden USD hier mitten hinein ins St. James Parish bauen.

An dieser Stelle ist mir der Begriff „Environmental Racism“ (Umweltrassismus) erstmalig begegnet. Er bedeutet, kurz gesagt, dass Umweltschäden eher in solchen Gegenden in Kauf genommen werden, in denen die Bevölkerung aufgrund von Hautfarbe oder Ethnie keine Lobby hat, und man hier daher weniger Widerstand bzw. Gerichtsverfahren gegen die Pläne befürchten muss. Da hat man die Rechnung allerdings ohne die Leute aus St. James gemacht, denn das gigantische „Sunshine Project“ mit 10 (!) neuen Anlagen lässt für die Anwohner nicht die Sonne scheinen. Ganz im Gegenteil. Diese haben endgültig genug von einer fortschreitenden Ignoranz ihrer Bedürfnisse nach einer lebenswerten und gesunden Umgebung. Seit einigen Jahren hat sich der Widerstand gegen das geplante Projekt formiert und vor Gericht zunächst positive, dann aber leider auch abschlägige Urteile in der eigenen Sache erzielt. Der Atem solcher Großfirmen ist bekanntlich lang.

Bürgerinitiativen, wie Stop Formosa Plastics, versuchen Öffentlichkeit zu schaffen, um das Großprojekt zu verhindern. Der Aktivistin Sharon Lavigne, Mitbegründerin von Rise St. James, wurde sogar ein Umweltpreis verliehen. Nach einem Gerichtsurteil von Januar 2024 ist jedoch fraglich, ob der Bau noch gestoppt werden kann.

Auch mir als Außenstehende, die es eigentlich nichts angeht, tut es gerade wegen der tiefgehenden Naturerlebnisse des gestrigen Tages weh zu sehen, wie die benachbarte Umgebung offensichtlich immer weiter mit riesigen Industrieanlagen zugepflastert wird. Deren Bewohner haben sicherlich nichts gegen die wirtschaftliche Weiterentwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen einzuwenden, müssen sich aber gegen eine immer weiter um sich greifende, umwelt- und lebensfeindliche Industrie wehren. Solche Firmen haben häufig eine große Lobby und weitreichende Beziehungen zur Durchsetzung ihrer Ziele. Doch die Menschen hier in St. James, die das alles in Kauf nehmen müssen, bis hin zu einer hohen Krankheitsrate und vermehrten Todesfällen, haben sich zu einem unerschütterlichen Kampf dagegen entschlossen, hin zu mehr umweltfreundlicher Nachhaltigkeit der Industrie und damit zu einem gesunden Lebensumfeld. Eine gute Zusammenfassung zu dieser Thematik gibt es auf der Seite der Umweltschutzorganisation NRDC (Natural Resources Defense Council).

Nachdem wir die die vierte Riesenanlage passiert haben, biegen wir auf die Landstraße 3127 in Richtung des Ortes Moonshine ab, und dort auf die schmale Landstraße 18, mit einer Ansammlung wirklich ärmlich aussehender Trailer.

Zwischen St. James und New Orleans liegen noch zwei weitere Parishes: St. John Baptist und St. Charles. Die drei zusammen bilden eine Region, die man früher, aufgrund der Einwanderung von weitgehend deutschsprachigen Einwanderern, die German Coast nannte.

Plantagen an der German Coast

Schon im 18. Jahrhundert kauften findige Geschäftsleute in diesem Landstrich, an den Ufern des Mississippi, Land für den Betrieb von Plantagen auf. Wie in den nördlich angrenzenden Staaten mit Baumwolle, war hier insbesondere das Geschäft mit Zucker, dem Weißen Gold, für die Plantagenbesitzer sehr ertragreich. Neben der Erfindung von (verbesserten) maschinellen Verarbeitungsmöglichkeiten garantierte auch hier der Einsatz von Sklaven mit ihrer kostenlosen Arbeitskraft eine hohe Rendite. Im St. James und St. John Baptist Parish liegen gleich mehrere ehemalige Zuckerrohrplantagen, die für den Tourismus geöffnet wurden.

Die bekannteste ist sicherlich die Oak Alley Plantage, mit dem unter anderem zu besichtigenden Haupthaus und der davor liegenden, schnurgeraden Allee von Lebenseichen. Sogar von New Orleans aus werden Besichtigungstrips angeboten. Entsprechend voll ist der Parkplatz bei unserer Vorbeifahrt.

Oak Alley mit Haupthaus und Allee

Es folgen die St. Joseph und Felicity, daneben die Laura Plantation.

Der am Morgen noch knallige und einheizende Sonnenschein ist mittlerweile einer diesigen, hellgrauen, blendenden Wolkenmasse gewichen. Bei der langsamen Fahrt an den Plantageneinfahrten entlang scheint der Mississippi auf der anderen Straßenseite zum Greifen nah. Wir vermuten ihn hinter einem Erdwall, der die Fahrstraße begrenzt, aber die Sicht auf das Dahinterliegende verhindert. Der Aufgang auf den Damm über die in Abständen angelegten, schmalen Rampen ist leider verboten. Schade.

Hinter der Gramercy Bridge nähern wir uns der Einfahrt zur Whitney Plantage. In den oben erwähnten Plantagen kann das jeweilige Haupthaus, der Wohnbereich der Plantagenbesitzer, besichtigt werden. Teilweise wurde sogar die detaillierte Möblierung nachgestellt, mit gedecktem Tisch, bezogenem Bett, Klavier und Kamin – eine Sicht auf das Leben der Plantagenbesitzer. Auch deren Familiengeschichte kann auf Ausstellungsplakaten nachvollzogen werden. Auf der Laura Plantage wird noch zusätzlich Wert auf ihre kreolische Geschichte und die Führung der Plantage durch Frauen über vier Generationen hinweg gelegt.

Auf dem Gelände der jeweiligen Plantage sind außerdem verschiedene Wirtschaftsgebäude zu besichtigen, wie das Haus für den Aufseher, Herr über die Arbeitsprozesse und die dafür eingesetzten Sklaven, die Küche, eine Schmiede oder eine Tischlerei für die erforderlichen Gebrauchsgegenstände zum Betrieb der Plantage. Das Leben der Sklaven auf der Plantage wird ebenfalls thematisiert, doch eher in einer Nebenausstellung. Auch nachgebaute Sklavenquartiere, einfache Bretterbuden, können besichtigt werden. Dazu sind online auf den Internetseiten die Namen und zum Teil Geschichten der auf der jeweiligen Plantage versklavten Menschen aufgelistet, die hier über einen langen Zeitraum gelebt haben.

Whitney Plantage

Die Whitney Plantage unterscheidet sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung von diesen anderen. Zwar können auf dem Gelände auch eben diese Wirtschaftsgebäude besichtigt werden – Küche, Aufseherhaus, Schmiede und andere. Allerdings ist die Perspektive auf die Freilichtausstellung eine andere, nämlich die der versklavten Menschen. Thematisch kann man die Ausstellung grob zweiteilen: einerseits die Darstellung verschiedener Lebens- und Arbeitsbereiche ihrer Bewohner, andererseits die Würdigung der Menschen, die einst auf der Plantage und in der Umgebung als Sklaven lebten. Daher wird explizit um ein angemessenes und respektvolles Verhalten auf dem Gelände gebeten.

Für die Besichtigung erstehen wir die Tickets für je 23 USD (Senior) in der Ankunftshalle, erhalten ein Kärtchen, das wir uns mit der dazugehörigen Schnur als Besucherausweis um den Hals hängen, und einen deutschsprachigen Audioguide, mit dessen Hilfe wir die Hintergründe zu den vierzehn Stationen im Außenbereich ergründen können.

Der Deutsche Ambroise Haydel gründete die Plantage im Jahr 1752, nachdem schon andere sich Land in der Umgebung gesichert hatten und dieses bewirtschafteten. Ihren heutigen Namen erhielt sie von einem der nachfolgenden Besitzer erst etwa 100 Jahre später.

Seit 1719 wurden regelmäßig afrikanische Sklaven nach Louisiana gebracht, so auch zu dieser Plantage, wo bis zum Ende des Bürgerkriegs und der Aufhebung der Sklaverei (1865) insgesamt 350 versklavte Menschen lebten. Ihnen ist die Wall of Honor, direkt an der ersten Besichtigungsstation, gewidmet. Die afrikanischen Namen dieser Menschen und diejenigen, die ihnen von ihren Besitzern gegeben worden waren, sowie ihr etwaiges Geburtsjahr sind auf einer Platte eingraviert. Daneben vermitteln auch kleine Episoden einen Eindruck über ihr damaliges Leben als Sklaven. Es sind jeweils nur wenige Sätze, die erst viel später aufgeschrieben wurden.

Während die Familie der Plantageneigentümer in einem großen und behaglichen Haus, dem Big House, aus dem Jahr 1790, lebte, drängten sich ihre Sklaven in engen Bretterverschlägen zusammen.

Das Obergeschoss des Herrenhauses ist gesperrt. Dennoch kann man sich im gepflasterten, mit Bedacht heute sehr spärlich möblierten Erdgeschoss einen Eindruck darüber verschaffen, wie gut belüftet, geräumig und funktional durchdacht das Haus war. Allein der Blick von hier auf die Schatten spendenden Lebenseichen bringt ein Wohlgefühl.

Ganz anders das beengte Zusammenleben in den Sklavenunterkünften. In zwei nebeneinander liegenden Bretterverschlägen pro Quartier, von denen einer als eine Art Wohnküche, der andere als Wohn-Schlafzimmer mit einer Pritsche diente, musste man sich den Platz mit anderen Familienmitgliedern teilen. In den heißen und schwülen Sommermonaten Louisianas war das noch schwieriger als durch die Enge sowieso schon bedingt.

Wenige Unterkünfte waren gleich hinter dem großen Haus platziert. In ihnen lebten die Haussklavinnen. Durch die Nähe ihrer Unterkünfte zum Haupthaus waren sie sofort zu jeder Zeit verfügbar. Auf der Whitney Plantage arbeiteten 1860 fünf Frauen als Haussklavinnen: jeweils zwei in der Küche und Wäscherei, eine als Hausmädchen. Auch sie lebten zusammen mit ihren dreizehn Kindern in kleinen Verschlägen hinter dem Haupthaus.

Während die Feldsklaven auf den Plantagen häufig sonntagnachmittags frei hatten, mussten die Haussklaven, zumeist Frauen, dagegen an sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen. Die Frauen wurden zusätzlich sexuell ausgebeutet, mussten in jeglicher Hinsicht den männlichen Besitzern und Gästen zu Diensten sein. Ihre Kinder, die ab dem zehnten Lebensjahr als arbeitsfähig galten, wurden meistens noch in sehr jungem Alter verkauft und Familien damit auseinandergerissen.

Die Quartiere der Feldsklaven standen einige hundert Meter vom Big House entfernt. Ein Weg führte zwischen diesen Quartieren hindurch, direkt zur Zuckermühle. Vier dieser Unterkünfte, die auf der Whitney Plantage aufgestellt waren, fielen im Jahr 2021 dem Hurrikan Ida zum Opfer. Dokumentiert sind auch andere Wirbelstürme und Tornados, die im Laufe der Jahrhunderte großen Schaden in der Region und auf Whitney anrichteten.

Die Produktion von Indigo und Reis wurde auf der Whitney Plantage ab dem 19. Jahrhundert durch den Anbau und die Weiterverarbeitung von Zuckerrohr ersetzt. Produziert wurden jährlich über 400.000 Pfund Zucker, ein äußerst lukratives Geschäft für die Familie des Plantagenbesitzers. Nach dem Bürgerkrieg arbeiteten immer noch 30% der ehemaligen Sklaven auf der Plantage, da sie für sich keine Möglichkeit auf ein besseres Leben woanders sahen.

Die Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern war hart und gefährlich. Beim Gebrauch scharfer Rohrmesser bei der Ernte kam es nicht selten zu Unfällen. Außerdem lebten in den Zuckerrohrfeldern auch Giftschlangen, sodass die Arbeiten nur unter erheblicher Gefahr stattfinden konnten. Auf dem Gelände sind zur besseren Vorstellung Büschel von Zuckerrohr angepflanzt.

Auch nach der Ernte waren die Verarbeitungsprozesse ohne irgendwelchen Arbeitsschutz sehr unfallträchtig, da die kochend heiße Brühe von Kübel zu Kübel nur mit langstieligen Kellen transportiert wurde.

Versklavte Menschen arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ihr gesamtes Leben war fremdbestimmt und nur der Arbeit und damit der Anhäufung von Reichtum für die Besitzer gewidmet. Ihr Status war nicht der eines Menschen, geschweige denn verfügte er über Menschenrechte, wie wir sie nach dem heutigen Verständnis kennen. Das war im Civil Code of Louisiana der damaligen Fassung vor dem Bürgerkrieg sogar gesetzlich verbrieft. Dort hieß es beispielsweise, dass Sklave derjenige ist, der einem Herrn gehört. Dieser kann ihn verkaufen, über seine Person, seine Produktivität und Arbeitskraft verfügen: er kann nichts tun, nichts besitzen oder etwas erwerben, was nicht seinem Herrn gehört. (Art. 35) Derjenige, der einen oder mehrere Sklaven oder Tiere einsetzen kann, hat das Recht, deren Dienste für seine Bedürfnisse und die seiner Familie zu genießen. (Art. 631) Kinder von Sklaven sind, wie deren Mütter, konsequenterweise Sklaven und gehören dem Besitzer der Mutter. (Artikel 183)

Diesem unerträglichen Leben versuchten Sklaven manchmal zu entfliehen. Ihre Flucht war jedoch meist nicht erfolgreich. Die Bestrafung von weggelaufenen Sklaven durfte durch deren Besitzer vorgenommen werden. Sie erfolgte durch das Einstanzen von Brandzeichen, Verstümmelung von Gliedmaßen, Einkerkerung oder mit dem Tod. Auf dem Gelände der Whitney ist ein Kerker (von einem anderen Ort) mit dicken Eisenstäben ausgestellt. Wer hier ausharren musste, dem ging es unter der Glutsonne sicherlich ziemlich schlecht.

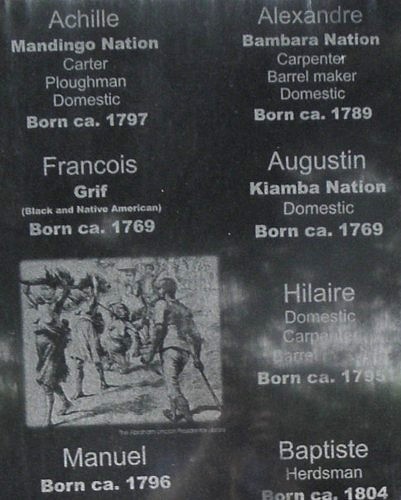

Trotz aller Repressalien gaben die Menschen nicht auf. Ihre Sehnsucht nach Erleichterung von den täglichen Plagen und einem menschenwürdigen Leben fand immer wieder Ausdruck in kleineren Aufständen. Am eindrucksvollsten jedoch war der German-Coast-Aufstand von 1811. Etwa 500 Sklaven erhoben sich und marschierten in Richtung New Orleans. Es dauerte nur drei Tage, vom 8. bis 10. Januar 1811, bis der Aufstand blutig niedergeschlagen war. Viele der aufständischen Sklaven wurden mit dem Tode bestraft und enthauptet, ihre Köpfe aufgespießt und als abschreckendes Beispiel der Öffentlichkeit präsentiert. Den an diesem Aufstand beteiligten Sklaven ist eine Station der Freilichtausstellung auf der Whitney Plantage gewidmet. Ihre Namen mit Angaben der Plantagen, auf den sie versklavt waren, sind auf einer Tafel nachzulesen.

Zentrale Teile der Ausstellung bestehen aus zwei weiteren Gedenkstätten. Eine davon ist die Allées Gwendolyn Midlo Hall. Die allseits geschätzte und respektierte Historikerin und Forscherin, Frau Hall, hat in einer unermüdlichen Forschungs- und Recherchearbeit eine große Menge an Daten zusammengebracht, die alle mit den Personen zu tun haben, die in Afrika entführt, versklavt und über den Atlantik gebracht wurden. So ist eine Datenbank mit den Geschichten von 107.000 Menschen entstanden, die in Louisiana zwischen 1719 und 1820 versklavt waren. Dadurch, dass Frau Hall neben der englischen auch die französische und die spanische Sprache beherrschte, wurde sie in Registern in vielen Teilen der Welt fündig. Die Namen vieler der versklavten Menschen wurden in Platten eingraviert.

Dadurch, dass die Sklaven ihren eigentlichen Namen und ihre persönlichen Geschichten zurückerhielten, sind sie wieder zum Individuum geworden. Es ist ein wahrer Akt der Würdigung im eigentlichen Sinne.

Eine weitere wichtige Gedenkstätte der Plantage gehört den über 2.200 versklavten Kindern, die im St. John Baptist Parish, dort wo die Whitney Plantage liegt, zwischen 1823 und 1863 gestorben sind (39 von ihnen auf der Whitney Plantage).

Die Kindersterblichkeit war aufgrund von Krankheiten und der harten Arbeit, die sie zu verrichten hatten, sehr hoch. Auf einer Begleittafel ist zu lesen, dass eine der Frauen auf dieser Plantage fünf ihrer Kinder verlor, als sie selbst gerade einmal 23 Jahre alt war. Drei von ihnen starben innerhalb eines Monats. Im Field of Angels hat man die Namen der Kinder neben Abbildungen und kleinen Geschichten ebenfalls in Granittafeln eingraviert.

Das Gedenken an diese Kinder setzt sich in der nachgebauten Antioch Baptist Church von 1870 fort.

Ursprünglich stand sie an einem anderen Ort, in Paulina.

Im Altarraum sind lebensgroße Figuren von Kindern (von Woodrow Nash), platziert, die Children of Whitney. Keines davon schaut fröhlich oder kindlich-ausgelassen, sondern alle haben einen ernsten und bedrückten Gesichtsausdruck. Schon während unseres Rundgangs sind uns solche Kinderfiguren begegnet. Sie erzeugen ein Nachdenken darüber, was man den Unschuldigsten der Gesellschaft damals angetan hat.

Mit diesen recht bedrückenden Gedanken endet unser Rundgang. Die kleinen Papptäfelchen, die wir zu Beginn als Museumsausweis erhalten haben, dürfen wir behalten. Auf unseren sind die Kinderfiguren von Mary Harris und Francis Doby abgebildet. Sie überlebten diese Zeit und konnten als Zeitzeuginnen aus ihrer Geschichte erzählen, die eine 86jährig, die andere noch mit 100 Jahren. Die Nachbildung der Figuren rührt aus diesen Erzählungen, so wie sie sich selbst zu der Zeit gesehen haben, als sie noch als Kinder und Jugendliche als Sklaven lebten.

Der Besuch dieser Ausstellung auf der ehemaligen Whitney Plantage, deren Stationen hier nur ausschnitthaft wiedergegeben wurden, ist aus unserer Sicht unbedingt zu empfehlen. Die ausschließlich aus der Perspektive der hier versklavten Menschen erzählten Geschichten schaffen nicht nur ein Verständnis für das, was ihnen im Einzelfall widerfahren ist, sondern auch für die Bedeutung des Sklave-Seins insgesamt.

Die Whitney Plantage selbst ist längst nicht mehr im Privatbesitz von John Cummings, der einen Teil des ehemaligen Grundstücks 1999 von Formosa Chemicals and Fibre Corporation erwarb. Vierzehn Jahre lang dauerte die millionenschwere Restaurierung, bevor das Museum im Dezember 2014 seine Pforten für die Öffentlichkeit öffnete. 2019 übergab John Cummings das Gelände und wandelte es in das Whitney Institute, eine Non-Profit-Organisation, um.

Wie es halt so ist, wenn man ein solch emotionales und schwieriges Thema erlebt hat, können wir nicht direkt weiterfahren, sondern verweilen noch etwas im Außenbereich auf einer Bank, wo wir uns mit einem sehr netten, schon älteren, australischen Paar austauschen. Auch ihnen hat der Besuch hier sehr gefallen. Wir erfahren auch von ihrer Nordamerika-Rundreise, von verschiedenen Flügen zwischen New York City, Quebec, Memphis (zum Besuch von Graceland), San Francisco und New Orleans. Ein ganz schön strammes Programm.

Bei uns sieht es da etwas anders aus, denn unser nächstes und letztes Ziel hier im Süden der USA ist New Orleans, wo wir ein paar Tage im selben Hotel verbringen werden. Weit ist es nicht mehr, denn die Stadt liegt quasi schräg gegenüber, auf der anderen Seite des Mississippi. Als wir über die eng befahrene, mehrspurige I-10 brettern, können wir bald die Beschilderung zum Louis-Armstrong-Flughafen im Stadtteil Kenner sehen. Dort müssen wir nachher hin, um das Auto abzugeben, doch zunächst wollen wir das Gepäck im Hotel abladen. Immer weiter geht es in Richtung Innenstadt und mitten in einen ordentlichen Baustellen-Stau hinein. Es dauert noch eine ganze Stunde, bis wir endlich am Hotel in der Toulouse Street, im French Quarter, angekommen sind. Das Foyer kann sich sehen lassen.

New Orleans – Ankunft und erster Eindruck

Von unserem geräumigen Zimmer im ersten Stock sind wir auf Anhieb begeistert. Uns erwarten fünf Tage mit allem Komfort und ein Balkon nach vorne, zur Straße hinaus, damit wir ein wenig vom Alltagsleben mitbekommen. Mich hatte bei der Buchung insbesondere der eiserne Balkon-Umlauf angesprochen, so wie man ihn häufig bei Häusern in dieser Stadt sieht.

Viel Zeit für eine weitere Besichtigung bleibt nicht, wenn wir unser Auto noch rechtzeitig zurückgeben wollen. So lange, wie auf dem Hinweg, dauert die Zeit im Stau jetzt nicht mehr. So schaffen wir es noch rechtzeitig vor 19 Uhr, den Autoabgabeplatz zu finden.

Zum Hotel wollen wir mit einem Taxi fahren, doch in diesem Bereich des Flughafens gibt es weit und breit keinen Taxistand. Da stehen wir zuerst mal blöd herum. Dann der Geistesblitz: Eben haben wir doch etwas von einem Shuttle-Bus aufgeschnappt. Bestimmt fährt er zum Abflugterminal, wo es mit Sicherheit einen Taxisstand gibt. Der Bus steht auch schon mit geöffneter Tür abfahrbereit vor einem der Eingänge. Ohne weiter nachzufragen steigen wir ein, und schon geht es los. Die Fahrt mit dem Bus dauert aber doch unerwartete 15 Minuten bis wir ankommen. Unterwegs hatte ich schon bezweifelt, dass wir überhaupt in die richtige Richtung fahren.

Wie schon in Nashville gibt es hier Taxen zum Festpreis (plus Tip). Alles ist bestens geregelt. Als wir das Ende der Schlange erreicht haben, bekommen wir einen Zettel, auf dem die Taxinummer, das festgelegte Entgelt und Datum/Uhrzeit notiert werden. Wir werden sogar auf eine Telefonnummer aufmerksam gemacht, falls es Probleme geben sollte. Schließlich fährt unser Taxi vor.

Der Fahrer brettert los, als ob der Teufel hinter ihm her wäre, und zeigt, wie man die unebenen Betonplatten der zahlreichen Autobahnbrücken überfliegt. Der Stau hat sich mittlerweile aufgelöst, sodass wir unser Hotel schnell wieder erreichen.

Allein das Gefühl, die Koffer für die nächsten fünf Tage wieder auspacken zu können, verursacht ein augenblickliches Gefühl der Entspannung. Wir werden Zeit haben, uns die Stadt in Teilen anzuschauen, auch auszuschlafen oder einfach nur Zeit zu verbummeln. Auf dem Balkon werden wir sicherlich öfter sitzen und uns das Treiben draußen anschauen. Nicht weit entfernt, in der nächsten Querstraße, befindet sich die berühmte Bourbon-Street, von wo schon am frühen Abend Musik herüberschallt. Da wollen wir heute natürlich noch hin.

Auf der Suche nach einem Ess-Lokal merke ich, wie müde ich bin und habe keine große Lust mehr auf Experimente. Sicher, die Südstaatenküche wird überall angepriesen, doch die können wir auch in den nächsten Tagen erkunden. Für heute entscheiden wir uns einfach für das am nächsten gelegene Lokal, einen Pizza-Shop, mit ein paar Stühlen und Tischen in einem Hof. Wir bestellen jeweils jeder ein großes Stück Pizza, dazu ein kleines Bier. Insgesamt lassen wir dafür inklusive Tip 60 USD (!) in dem Laden. Dass New Orleans teuer ist, wussten wir im Vorhinein, doch das hier ist wirklich die Krönung. Dabei bleibt es zum Glück aber auch. Die Essens- und Getränkepreise in den weiteren Gaststätten normalisieren sich in den nächsten Tagen wieder.

Den Tag möchten wir noch mit einem Bummel über die Bourbon Street abschließen - ein romantischer Gedanke, der mir aber schnell wieder ausgetrieben wird. Ich dachte ja, dass uns der Moon over Bourbon Street begleiten würde. In meiner Fantasie hatte ich auch das eine oder andere verträumte Jazz-Lokal vor Augen, in dem wir vielleicht in einem lauschigen Innenhof oder in einem kleinen, urigen Lokal ein wenig jener Musik frönen könnten, für die die Stadt berühmt ist. Musik gibt es zwar in fast jedem Lokal auf der Bourbon Street, oft auch live vorgetragen, doch nicht die von mir erwartete. Durch offene Fenster und Türen schallt es U L T R A L A U T nach draußen, als ob man sich gegenseitig mit den Dezibel überbieten wollte. Ähnlich wie auf dem Broadway in der Music City Nashville oder der Beale Street in Memphis ist auch hier fast nur junges Publikum unterwegs, und auf deren Geschmack ist die dargebotene Musik in Auswahl und Geräuschpegel zugeschnitten.

Etliche Leute, auffällig viele junge Frauen, torkeln über die Bourbon Straße, werden von Freundinnen gestützt. Wahrscheinlich Junggesellinnen-Abschiede. Polizei mit Blaulicht auf dem Dach eines kleinen, offenen Elektroautos patrouilliert derweil langsam fahrend die Partymeile rauf und runter. Überall bieten Straßenkünstler irgendetwas an, wofür sie gerne ein Tip hätten. Einem modernen Schlangenbeschwörer mit einer unappetitlichen, dicken, weißen, lebendigen Python um den Hals, auf einem zweirädrigen, grell blinkenden Elektromobil, kann ich gerade noch so ausweichen. An einer anderen Stelle trommeln Kinder mit Stöcken auf Plastikeimern herum. Überall blinken Lichter effektheischend den Besucher an. An einer Stelle bimmelt eine Glocke lautstark und unablässig. Bei geöffnetem Fenster knödelt ein Sänger in einem Lokal laut in sein Mikro, in einem weiteren schreit ein anderer Musikant den Text eines Pink-Floyd-Songs gefühllos heraus. Beide wirklich grausam.

Alles, aber auch alles, ist auf Kommerz ausgerichtet. Mir fallen wieder die beiden Österreicher ein, die wir in Natchez getroffen haben, und die ihren Besuch hier mit „bizarr“ beschrieben haben. Das kann ich jetzt nachvollziehen. So hat die überlaute Bourbon Street bei unserem ersten Besuch für mich gleich ihren Reiz verloren. Das hier ist ausschließlich auf die Feierbiester unter der jungen Generation ausgerichtet. Das French Quarter beschränkt sich aber nicht nur auf diese Konsummeile. In den nächsten Tagen werden wir für unseren Geschmack schon noch etwas finden. Für heute haben wir aber genug erlebt und trollen uns zurück in unser anheimelndes Hotelzimmer.